2021.9.27

情報化学+教育 > MAGICIAN 養成講座 > マイクロ波と3つのMI > マイクロ波加熱蒸留

MAGICIAN(MAterials Genome/Informatics and Chemo-Informatics Associate Networks)

MAGICIANとは、材料ゲノム(Materials Genome)、材料情報学(Materials Informatics)、情報化学(Chemo-Informatics)を結びつけて(Associate)ネットワーク(Networks)を構築していかれる人財です。

マイクロ波加熱蒸留により抽出した高知県産柑橘精油の評価 という論文がありました。

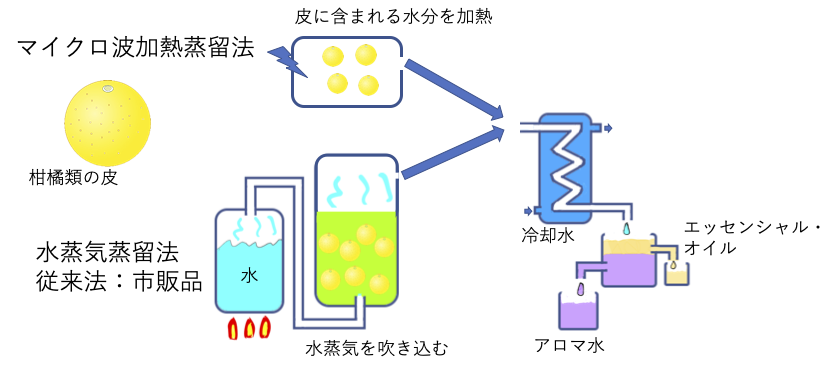

従来、柑橘類の皮から精油を取り出すには、水蒸気蒸留を行います。

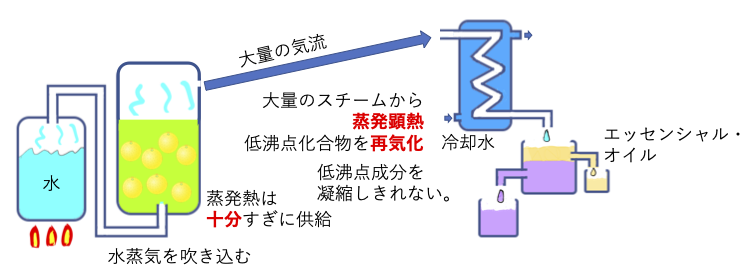

水蒸気蒸留というのは、柑橘類の皮が被るくらいのお湯を入れた容器の中に水蒸気を吹き込み、蒸気を冷却して精油を取り出す方法です。

それに対して、マイクロ波加熱蒸留は皮に含まれる水分をマイクロ波で加熱して、精油を取り出します。水分が圧倒的に少ないので加熱効率が高い蒸留方法になります。

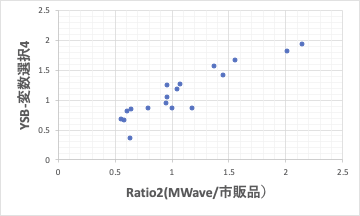

市販品の精油(水蒸気蒸留法)とマイクロ波加熱で作った精油の各成分の平均値(MWave)の比率(Ratio2=MWave/市販品)を計算します。

そこで、精油に含まれる成分のSmilesの構造式を集めて、YMBで計算を行います。

ある成分は水蒸気蒸留法の方が多い(Ratio2が1以下)、ある成分はマイクロ波加熱の方が多くなります(Ratio2が1以上)。

この結果を踏まえて、論文では、マイクロ波で精油を作ると、森林浴などで出会う低沸点アロマ成分がリッチな精油が作れるとクレームしています。

こうした目的変数(Ratio2)に対してYMBの吐き出した識別子でRatio2の予測式を作成してしまうことはよくやります。

実際、4変数で重回帰式を作成してみると次のようになります。

どんな変数が選択されるかは自分でやってみましょう。

こうした予測式を作成してしまえば精油の構造式さえわかればマイクロ波加熱蒸留で有効かどうかがわかるような気になります。

MIをはじめたての研究者がハマるドツボです。

これが、マイクロ波で化合物自体が加熱される効果であるか検証してみましょう。

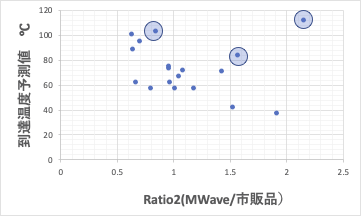

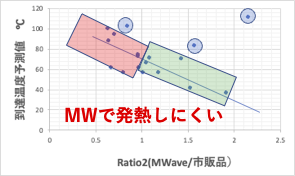

マイクロ波照射で到達する温度に対してRatio2をプロットしてみます。

マークした化合物は、水酸基を持つ化合物で、マイクロ波を吸収して加熱しやすい構造です。

到達温度高いものほどがRatio2が1以上と高い(マイクロ波の方が水蒸気蒸留より有効)であるかというと、ほとんど相関が無いと言った方が正しいでしょう。

逆に、一番右の一点(Linalool)を除けば、傾向としてはマイクロ波を吸収して昇温しにくい化合物ほど、Ratio2は大きくなっていると言えそうです。

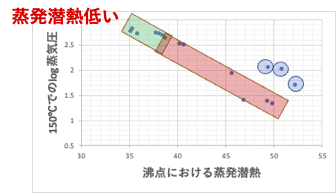

その本質はおそらく蒸発潜熱では無いかと考えられます。

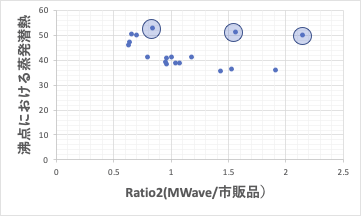

水酸基を持つ化合物を除くと、蒸発潜熱が小さいものほどRatio2は大きくなります。

マイクロ波の効果が高い化合物(緑でマーク)

データ駆動型研究方法

マイクロ波照射時の到達温度は低い方が良い。

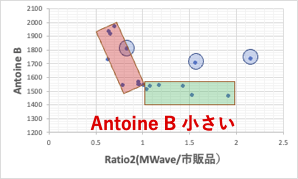

Antoine Bは小さい方が良い。

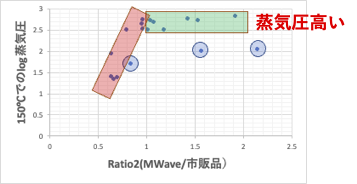

Antoine Bが小さいと、例えば150℃での蒸気圧は高い方が良い。

蒸気圧は高くて、蒸発潜熱は小さい方が良い。

つまり、マイクロ波加熱では、水とは真逆の、非極性で蒸発しやすく、沸点が低い化合物ほど効果的であると言えます。

どう考えればこの現象を理解できるか?

データ駆動で様々な考えを試すのが大事なのであって、予測式を作ったら終わりにするのであれば、MIは百害あって一利なしです。

自分のアイデアを考えてから開きましょう(▶︎をクリックして開く)

この精油製造プロセスは、マイクロ波加熱法が低沸点アロマをリッチにするのでは無いのです。

水蒸気蒸留法が低沸点アロマに適していないので、相対的に良く見えるのです。

水蒸気蒸留法では蒸発熱は十分に供給されます。

そして大量のスチームに同伴されたアロマが冷却されるのですが、気体が冷却されて液体になる時には、蒸発潜熱と同じ量の蒸発顕熱が放出されます。(ヒートテックが暖かいのと同じ原理です)

スチームから大量の顕熱が生成されるので、低沸点で低蒸発潜熱の化合物は再び気体になってしまいます。 そのようにしてトラップしきれずに大気に逃げていってしまうので、水蒸気法では不利になります。

マイクロ波加熱法は水分量が少ないので冷却効率が高いのでトラップできたということになります。

マイクロ波加熱の特質ではなく、敵失です。

まー冷却効率が高いことをクレームするなら間違いでは無いですが。

これまで、MIを行うにはビッグデータ、ビッグデータと騒いでいるようです。

ところが、今回の解析は解析する対象を3群に分けられるほどシンプルだから現象の理解に繋がりました。

MIを行う時には、

木を見て森を見ず、では困ります。

でも、

鹿を逐う者は兎を顧みず、でも困ります。

結局、実験などのやり方とあまり変わらず、しつっこく掘り下げていくのが大事なのかもしれません。

3番目のMI、Materials Infrastructure(材料製造基盤)

このように解析してみると、マイクロ波加熱蒸留を正しく理解することができます。

その理解なしに精油製造プラントを立ち上げたら、思っていたものと全く異なったということになりかねません。

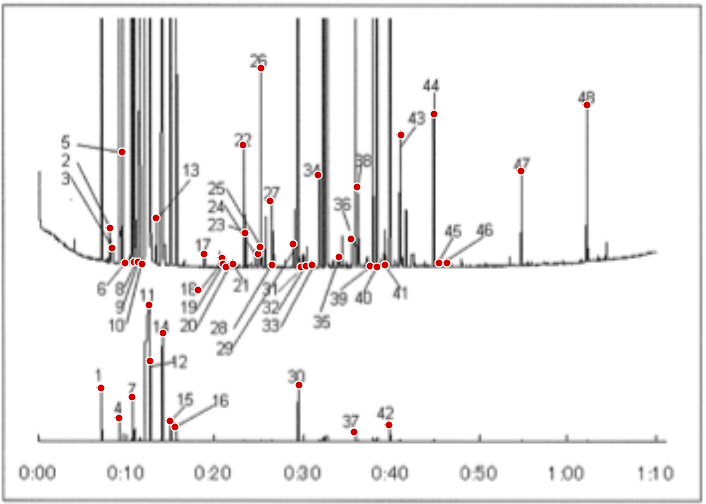

蛇足ですが、このような精油成分をガス・クロマトグラフィーで解析した結果がこの論文に記載されています。

各成分のRT(Retention Time:保持時間)をデジタイズします。

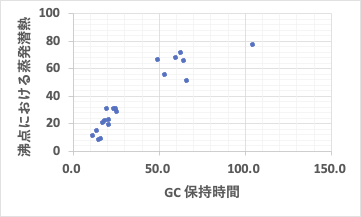

そして、その保持時間を目的変数として解析します。

単回帰でもそこそこの相関が得られます。

やはり、沸点における蒸発潜熱はガスクロでもメジャー・プレーヤーでした。

こうしたことを行うのが、私が提唱する、木も見て森も見るMAGICIANです。

練習問題

茶製造における蒸熱処理の代替としてのマイクロ波加熱という論文がネットにあります。

お茶を作るときに、蒸熱処理というスチームを当てる操作があるそうです。

それをマイクロ波に変えたら茶葉の成分がどうなったか論文にあります。

元々、茶葉の中には、葉緑素を分解する酵素が入っています。秋になれば葉緑素を生成する酵素より分解する酵素が優勢になるので、秋になると紅葉します。茶葉は摘んだ段階で生成する酵素は養分が来ないので活動できないので、放っておくと枯れ草色になってしまいます。

そこで、蒸気とかマイクロ波で分解酵素を壊すのも大事な事です。

周波数や温度を調整して、分解酵素だけ壊すなんてことは、がん細胞だけ壊すみたいでかっこいいですね。

まーそこまでは言わないけど、蒸熱処理とマイクロ波処理の違いをデータ駆動型の手法で考えて見てください。

論文のデータは次のようになります。

今度はアルコール化合物が多いのと、蒸留では無く、葉っぱに残したいのがポイントです。

情報化学+教育 > MAGICIAN 養成講座 > マイクロ波と3つのMI > マイクロ波加熱蒸留

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください) メールの件名は[pirika]で始めてください。