2021.9.29

情報化学+教育 > MAGICIAN 養成講座 > マイクロ波と3つのMI > その4、応用

MAGICIAN(MAterials Genome/Informatics and Chemo-Informatics Associate Networks)

MAGICIANとは、材料ゲノム(Materials Genome)、材料情報学(Materials Informatics)、情報化学(Chemo-Informatics)を結びつけて(Associate)ネットワーク(Networks)を構築していかれる人財です。

マイクロ波照射時の到達温度

これが予測できるとなるとどのような良いことがあるのか、考えてみましょう。

無機物

2つ目のMI, Materials Integrations (材料の複合化)

例えばRh(ロジウム)とマイクロ波を利用する反応が知られています。

マイクロ波急速・選択加熱による新規な水素製造法:豊田中研、福島らに、Rh/CeO2系ペレットを用いてエタノールをマイクロ波を使って分解し水素を得るとあります。

「第二世代」バイオディーゼル燃料合成の触媒を開発:理研の発表もRhをシリコンナノ構造体に固定化したものを使っています。

Rhはマイクロ波の照射に対してどのような効果を持つのか?知りたい事があります。

しかし、データソースをいくら探しても、Rhの値はありません。

その時に、その3で構築した式を使うと、Rhに5分間、2.45GHz、1kWのマイクロ波を照射した場合には、612.6℃ぐらいに到達すると予測されます。

それはRhの

Electronegativity = 2.28;

電子親和力 = 109.7;

Atomic Mass = 102.9055;

SP@BP = 243.7;

が分かっているからです。

到達温度予測値=-30.7160*照射分数+463.4340*Electronegativity+-2.5012*電子親和力+-2.1396*Atomic Mass+1.9738*SP@BP+-276.946

CeO2はデータが入手できて、30分照射で99℃なので、余り加熱され無い物質になります。

つまり、担持体はあまり発熱せず、触媒が高い温度になる触媒系である事がわかります。

水素貯蔵に関しては、「機能性不均一系触媒の開発と効率的化学変換法への展開」という博士論文に次のような結果が載っています。

この触媒は、Pt/Carbonです。

Ptの

Electronegativity = 2.28;

電子親和力 = 205.3;

Atomic Mass = 195.09;

SP@BP = 236.7;

ですので、先程の式に当てはめると、162.5℃と、それほど昇温しません。

Carbonの

Electronegativity = 2.55;

電子親和力 = 121.9;

Atomic Mass = 12.011;

SP@BP = 278.7;

ですので、先程の式に当てはめると、970.8℃になります。

炭素を、推算式を作るのに使わなかった理由は、ソースによって値が大きく異なるからです。

値が異なっても、値がとても大きいのは皆同じなので、検証に使いました。

ですから、こちらの水素吸蔵-放出のシステムでは、触媒はそれほど昇温せず、担持体がとても高い温度になるシステムになっている事がわかります。

このような形で様々な論文、特許のデータを解析しながら読む事ができるというのが、こうした推算式を構築する1番の良い点です。

基質特異性については、別に説明しますが余りうまくいきませんでした。

水素貯蔵では最新の論文で、ポリエチレンとFe, Al 複合酸化物とマイクロ波で水素とCNT(カーボンナノチューブ)を作るというものがありました。

複合酸化物は現状ではまだ計算できないのですが、拡張できたら面白いのでトライしてみようと思います。

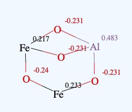

(電荷平衡法を使った電荷計算)

有機物

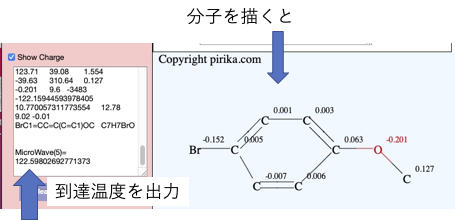

このシリーズのトップページの、「その5、情報発信」に分子を描くとその分子が1分間のマイクロ波照射で何度に達するかの予測Webアプリがあります。これはRDKitの識別子を使って予測式を作ったので組み合わせれば簡単にそのようなことができます。

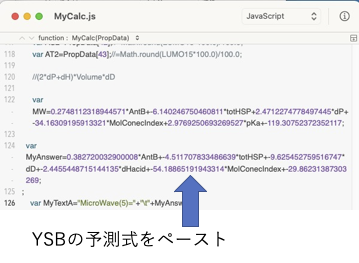

同じことはYMBを使ってもできます。

特にYMBの場合には、YSBで得た計算式をMyCalc.jsにペーストするだけで、プログラムに計算させる機能が実現できます。

分子を描いて物性を計算するか、Smiles構造式を読み込むと、登録した計算値を返してくれます。

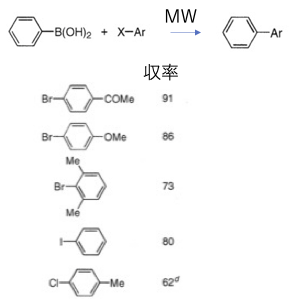

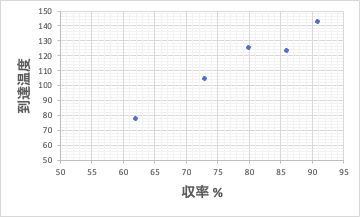

マイクロ波照射による反応の迅速化という論文に、X-Arの違いによる収率の違いが記載されています。

このような記載があった時に、すぐに化合物の絵を描いて、1分間照射した時の到達温度を計算してしまいます。

それをプロットすると次のようになります。

この結果から、マイクロ波によって、Ar-Xの結合は大きく伸縮し、よく振動(高い温度)しているほど収率が高くなるのでは無いかと定量的に考える事ができます。

マイクロ波加熱蒸留

私が、昔、分離技術会の企画委員であった頃、マイクロ波の講習会を何度か企画しました。先生の講義だけでなく、装置を持ち込んで、実際に実験を行う事もやりました。

その中で、柑橘類の皮から、マイクロ波加熱蒸留の実験がありました。

その論文(マイクロ波加熱蒸留により抽出した高知県産柑橘精油の評価 )が出てきたので、解析してみましょう。

これは単なるマイクロ波はエネルギー効率が良いだけではなく、蒸留結果得られる成分も変わってきます。つまり、3番目のMI、Materials Infrastructure(材料製造基盤)の問題でもあります。

情報化学+教育 > MAGICIAN 養成講座 > マイクロ波と3つのMI > その4、応用

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください) メールの件名は[pirika]で始めてください。