2024.7.15

pirika.comで化学 > 化学全般

> 次世代HSP2, Pirika Pro for MI > 無機物の分散に酸性、塩基性は影響するだろうか?

> ハンセン溶解度パラメータ (HSP) Doc

注意:HSPiPに搭載の機能ではありません

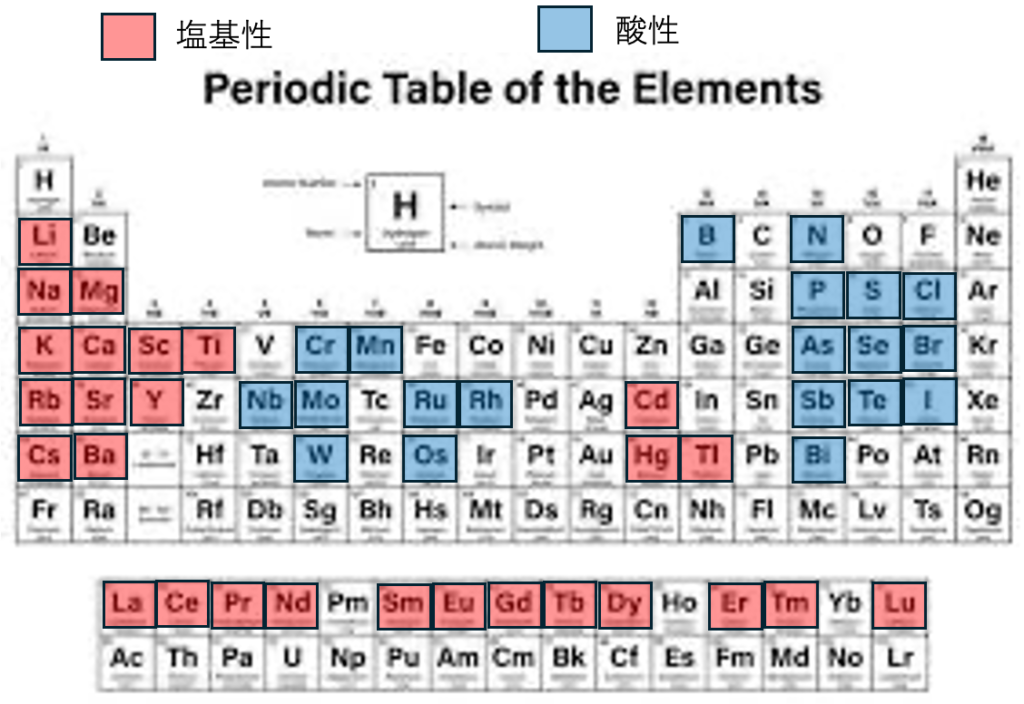

酸化物の酸性・塩基性

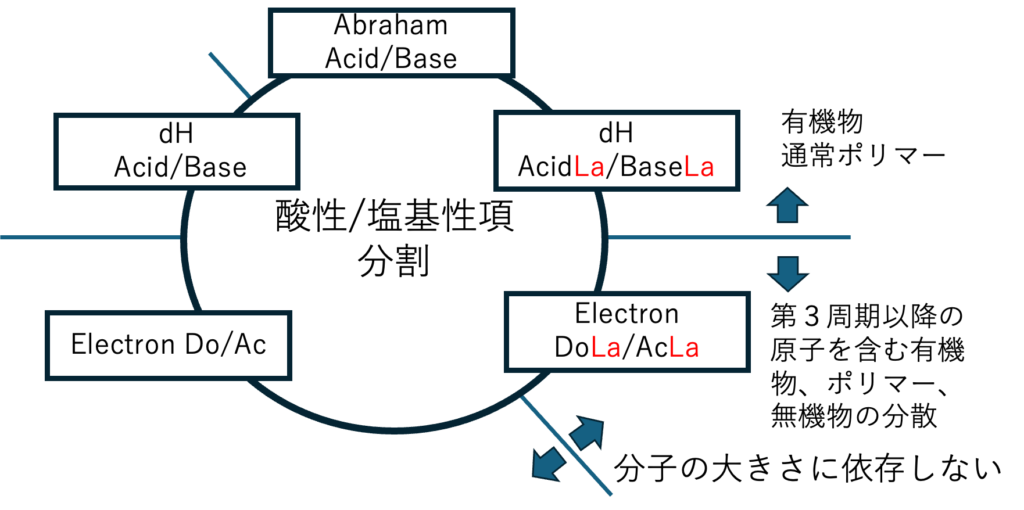

無機物の場合にも、ハンセンの溶解度パラメータ(HSP)を使った解析が行われている。HSPiPは水素結合項をプロトンのドナー/アクセプターに分割し解析することができる。しかし他でも説明したように、適切な距離の式が提案できていないので、この分割はほとんど使われていない。今回MAGICIAN用にPirika24Pro4MIを提供するにあたり、水素結合項の分割について詳細を示す。

AbrahamのAcid/BaseとdH項の分割

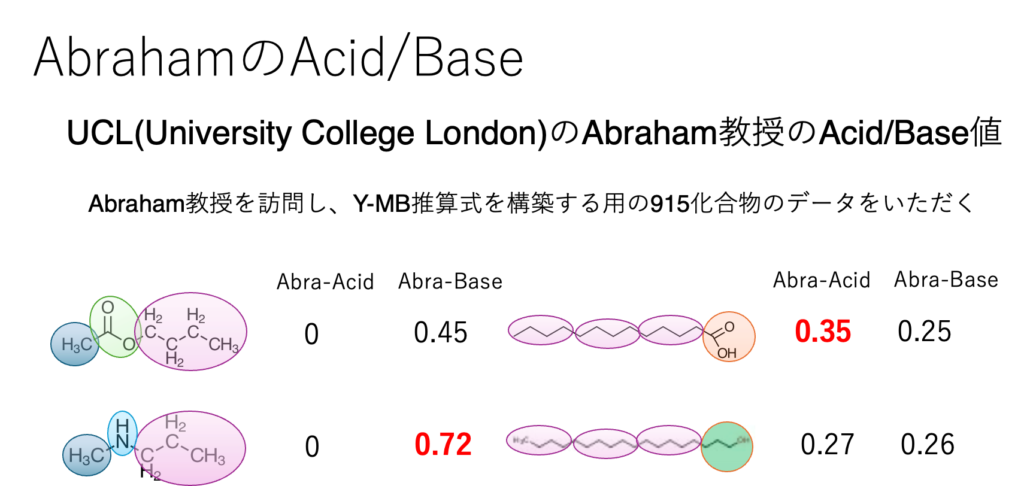

Abraham教授の公開しているAcid/Baseだけでは、HSPiPで取り扱う溶媒全てについて推算式を作成できなかった。特にフロン系のAcid/Baseがほとんど値がなかった。そこで、先生をお訪ねして追加の溶媒パラメータを頂いた。

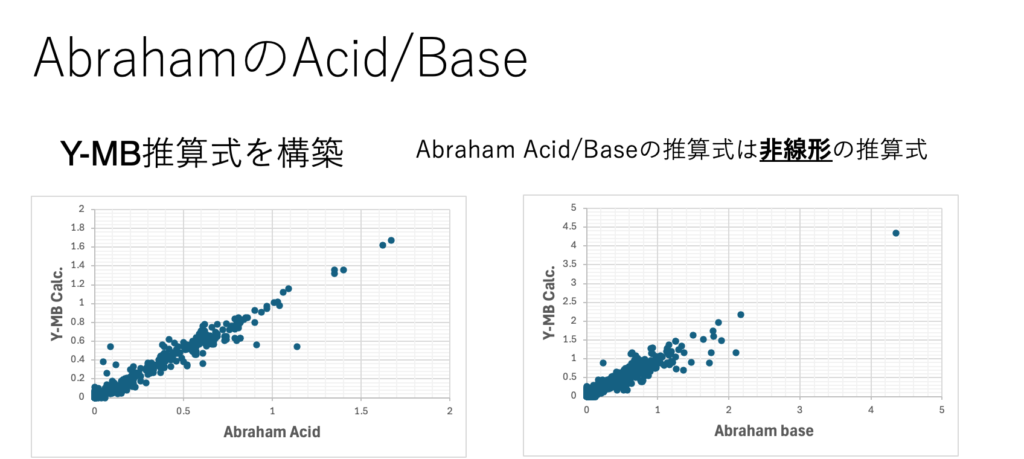

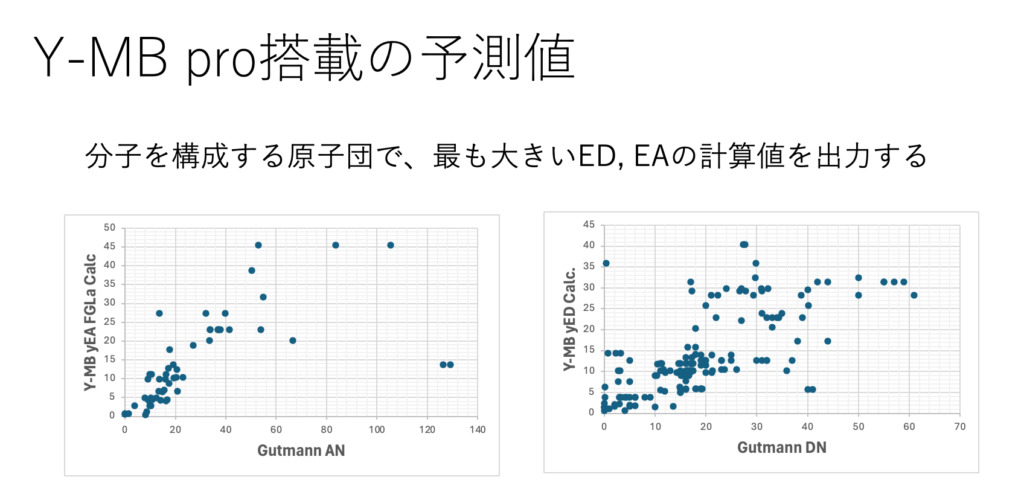

SMILESの分子構造式からAbrahamのAcid/Baseを推算するY-MB式を構築した。

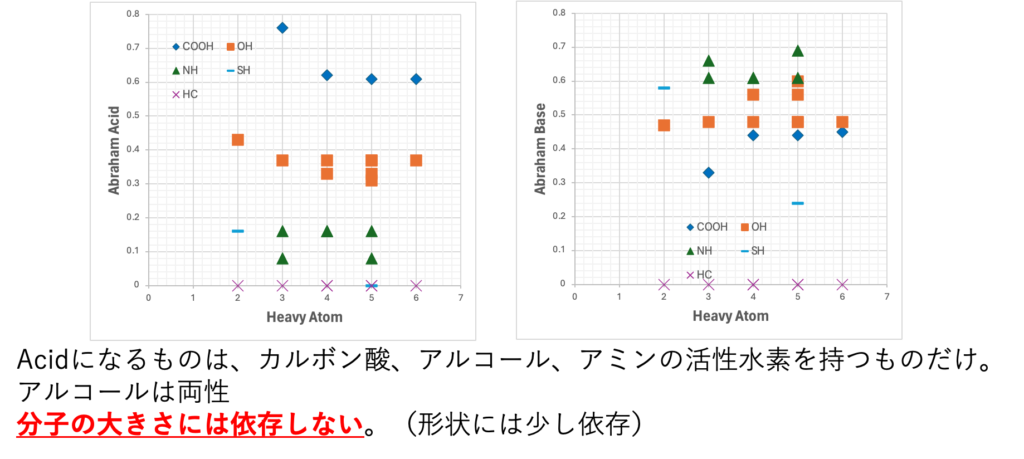

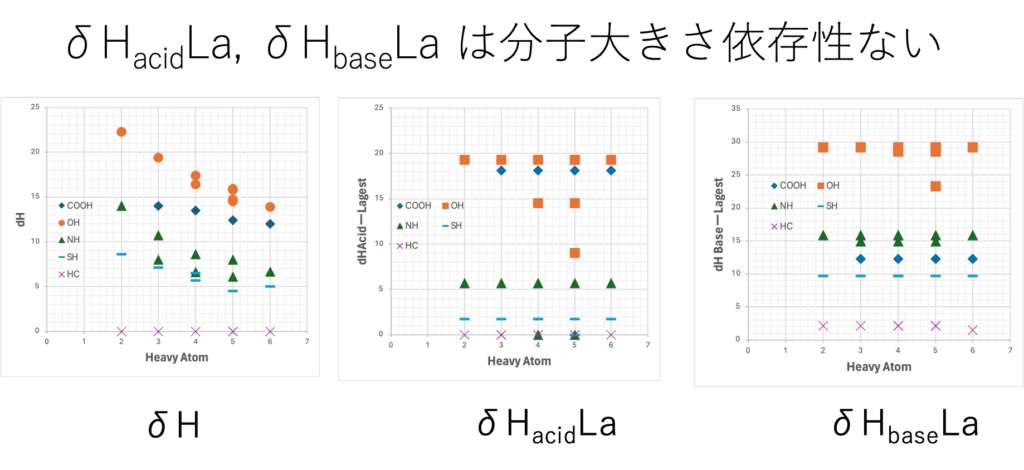

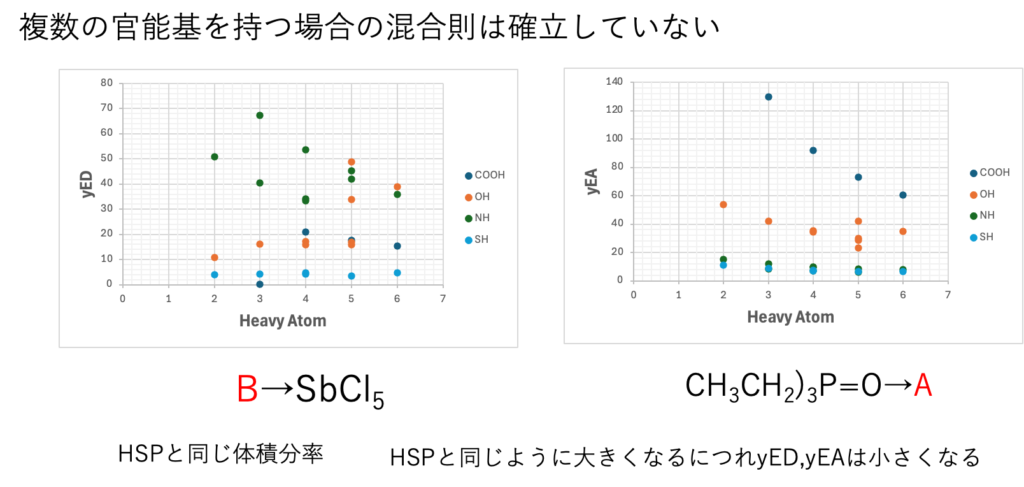

AbrahamのAcid/Baseを分子の重原子に対してプロットすると上図のようになる。分子のタイプが決まると、重原子の数によらずに、Acid/Baseの値はほぼ一定になる。アルコールに関しては、1級、2級、3級で値が少し異なる。

δHの酸、塩基性分割

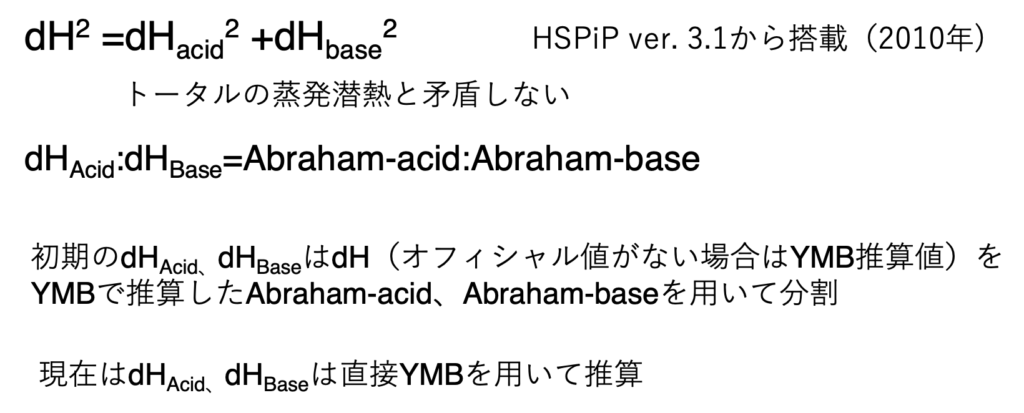

dHのdHacid/dHbaseへの分割は、トータルの蒸発潜熱と矛盾しないように、

dH2 = dHacid2 + dHbase2

を満足するように、かつ、dHacid/dHbaseの比率がAnrahamのAcid/Baseの比率と同じになるように定義された。

初期のバージョンでは、オフィシャルなdHがあるものは,その値をAnrahamのAcid/Baseを用いて分割した。オフィシャルなdHが無いものについてはY-MBで予測したdHを分割した。この値は2010年リリースのver. 3.1に搭載された。

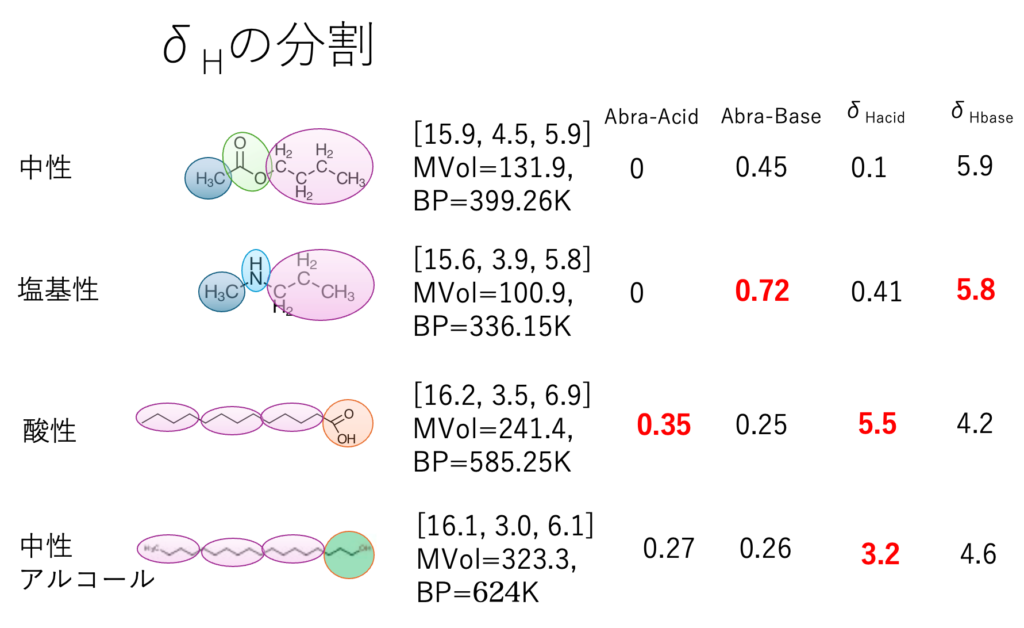

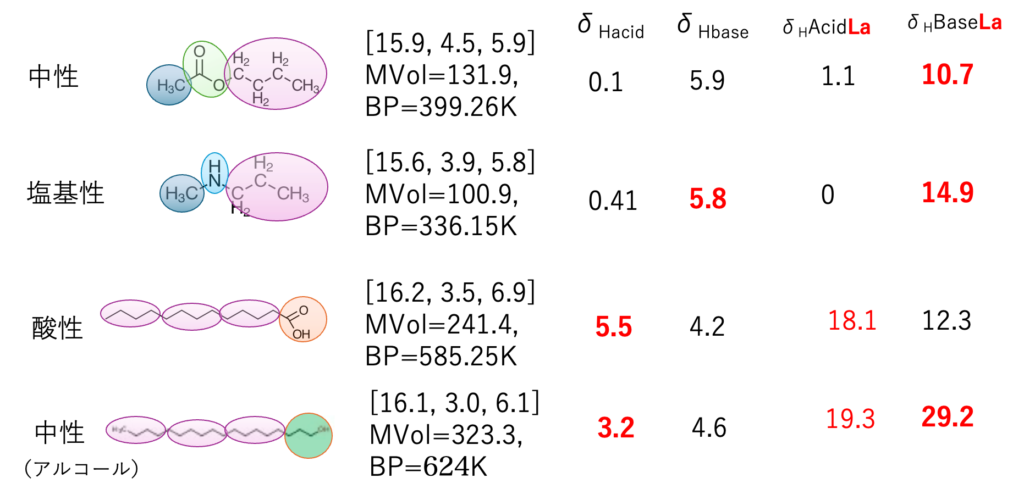

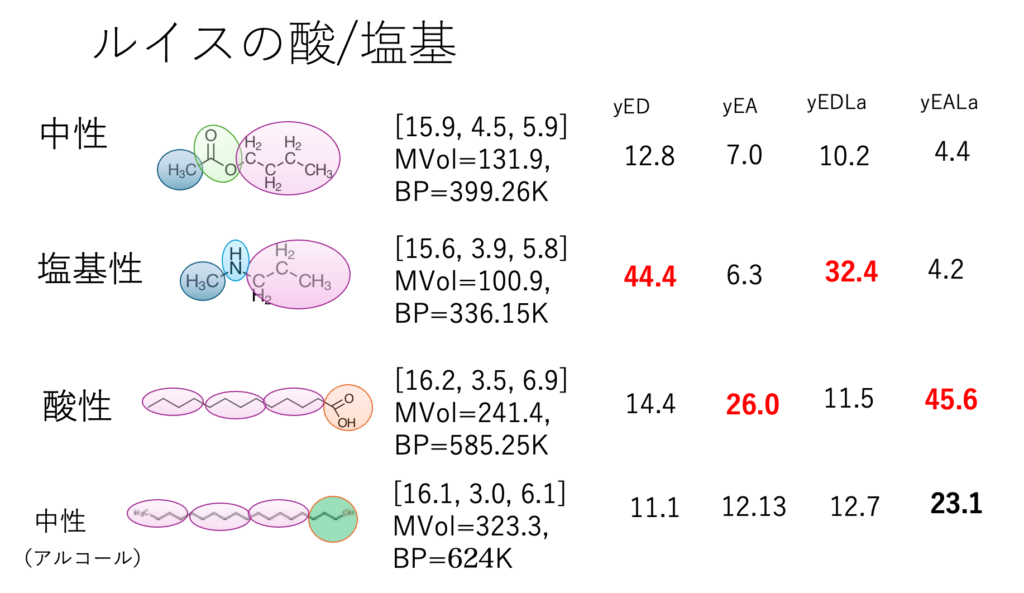

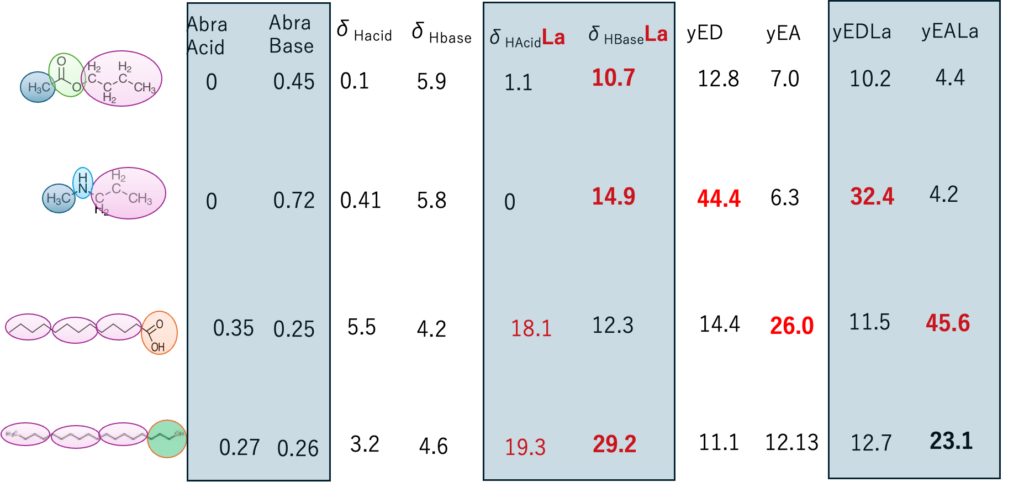

ここに示した化合物は、エステル、アミン、カルボン酸、アルコールのの4種類になる。この4種類の化合物はハンセンの溶解度パラメータがほぼ同じになる。

dHの値も5.8-6.9とほぼ同じなので、それを先の方法で分割したdHacid/dHbaseの値も大きく変わらない。エステルとアミンはdHacid/dHbaseを見ても区別できないし、カルボン酸とアルコールも区別できない。

そこで、ver. 3.1からdHacid/dHbaseの分割は搭載されているが、ほとんど使われていない。

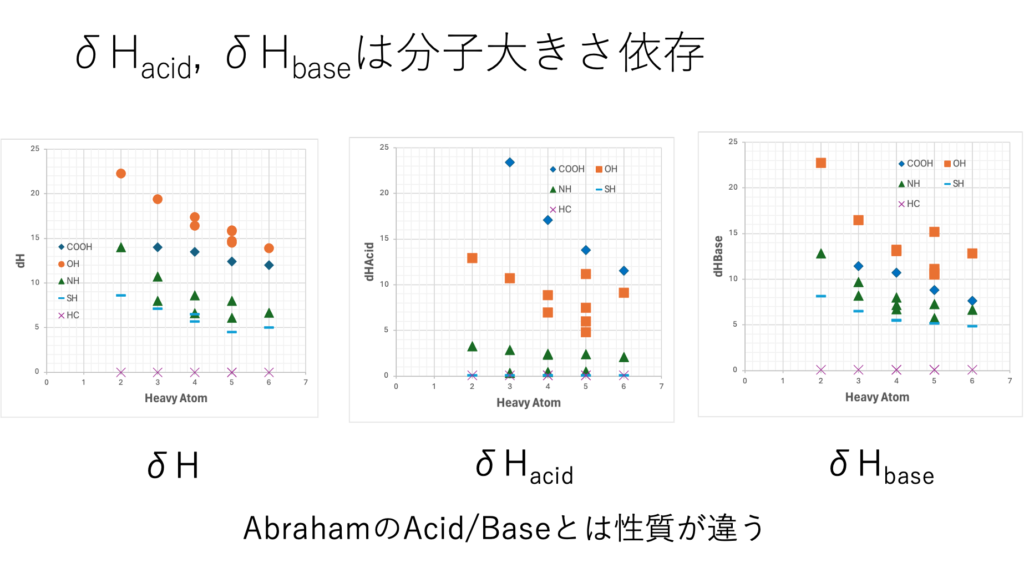

Abrahamの値を使ったdHの分割方法では、dHの推算、AnrahamのAcid/Baseの推算と、dHacid/dHbaseを推算するのに推算の推算になってしまう。そこで、最新の方法ではdHacid/dHbaseを直接推算する方法に変わっている。dHacid/dHbaseは分子の大きさ依存が出る物性で、分子の大きさ依存のないAbrahamのAcid/Baseと本質的に異なる物性である。そこで推算の推算にする必要はないという判断だ。

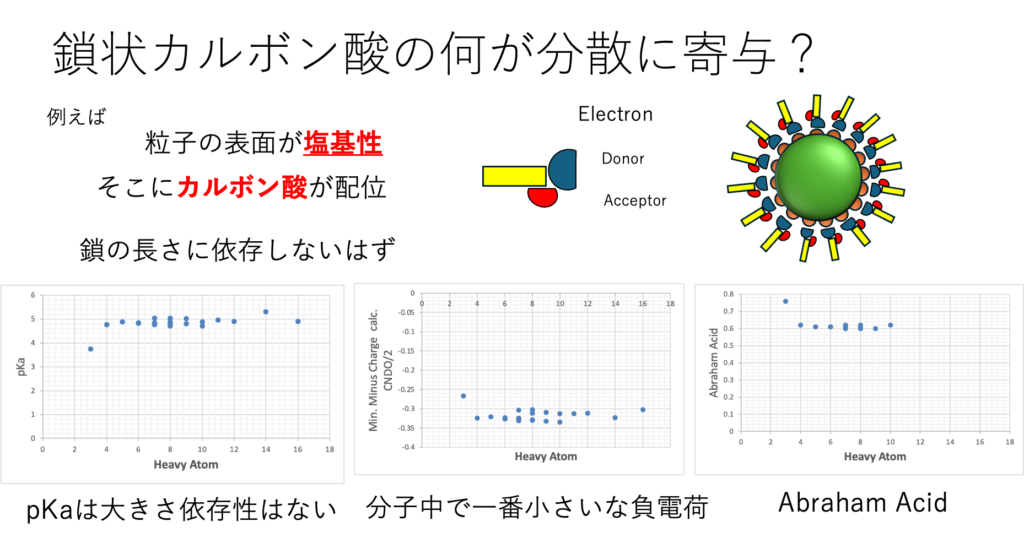

特に無機物の中には、表面に酸点や塩基点を持つものがある。酸性顔料、塩基性顔料や鉱物系の吸着剤、活性炭が知られている。例えば粒子表面に塩基性を持つものに、カルボン酸がきた場合、表面にコーティングされることがある。その場合に無機物とカルボン酸の相互作用は、カルボキシル基の性質だけで決まるのか、分子の大きさも含めた性質で決まるのか、色々な解釈ができる。pKaや分子中の最小負電荷で決まるなら分子の大きさには関係ない。蒸発潜熱やlogKowで決まるなら分子の大きさも含めた性質になる。それがどちらであるかはケース・バイ・ケースだろうから、ここでは議論しない。

分子中に存在する官能基のdHAcid/Baseの最大値

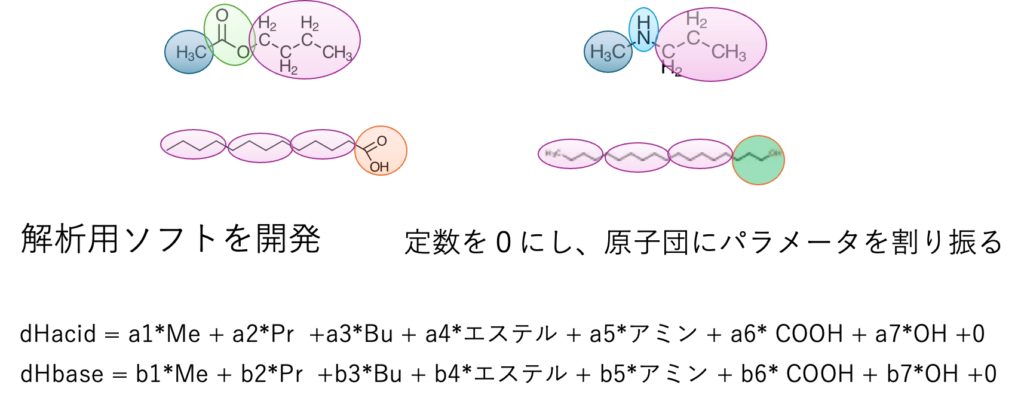

専用のソフトを開発した。

Y-MBの推算式で非線形な回帰式を作ってしまうと、個々の原子団の正味の影響量はわかりにくくなってしまう。そこで、定数はゼロで、しかも係数が正だけを許す回帰式を作成した。

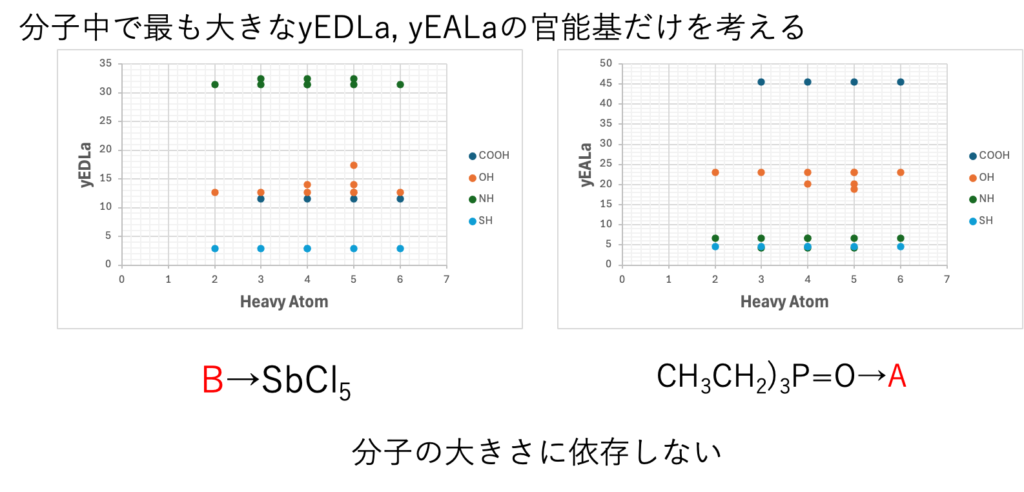

分子を構成する原子団の係数から、最大のdHacidLa/dHbaseLaを算出できる。

このdHacidLa/dHbaseLaは分子中に存在する官能基だけで決まるので、分子の大きさ依存はない。

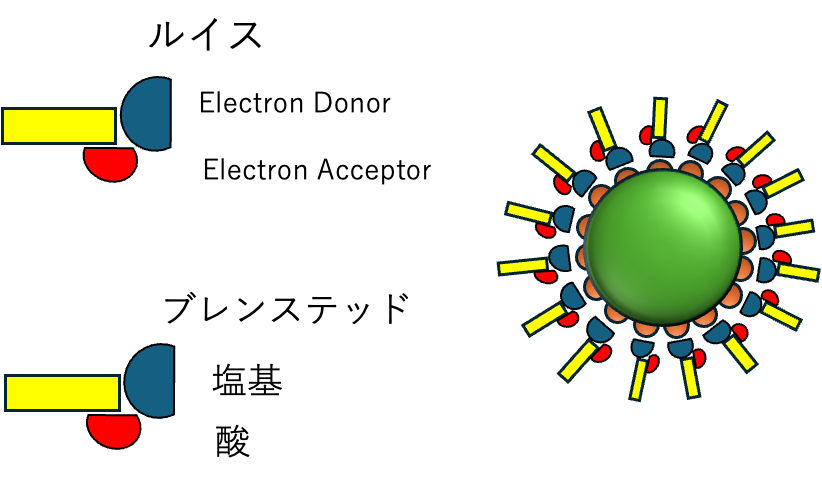

ルイスの酸塩基なのか、ブレンステッドの酸塩基なのか?

これについても、ケースバイケースでどちらであるかは言い切れない。

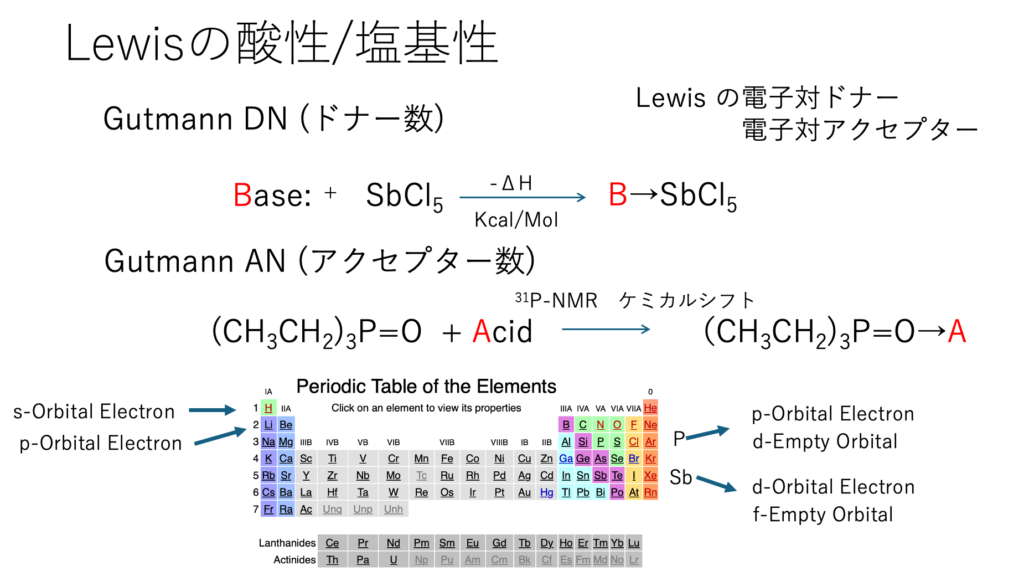

GutmannのDN/AN

GutmannのDN/ANは電子対のDonor/Acceptorである。プロトンのDonor/Acceptorと混乱しないように、ED/EAと表記する。

これはLewisの酸塩基の表記としては優れている。

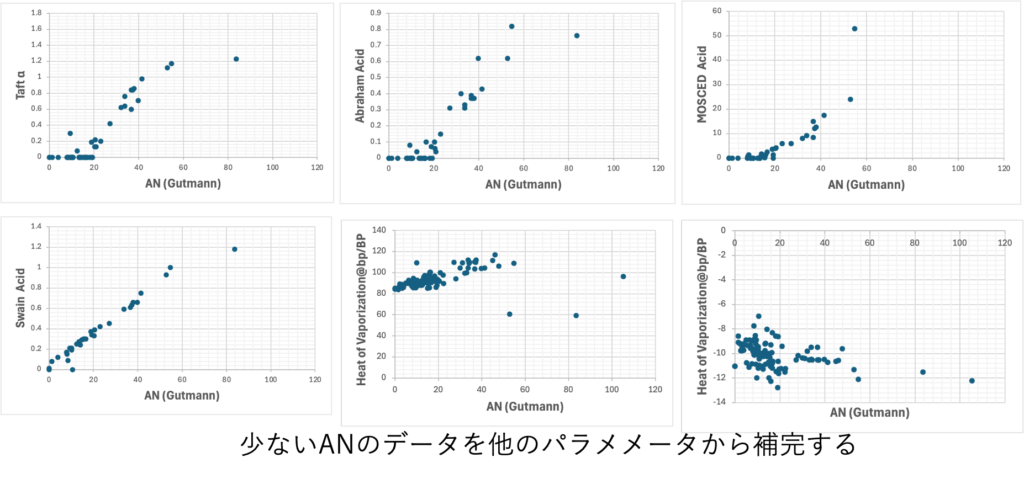

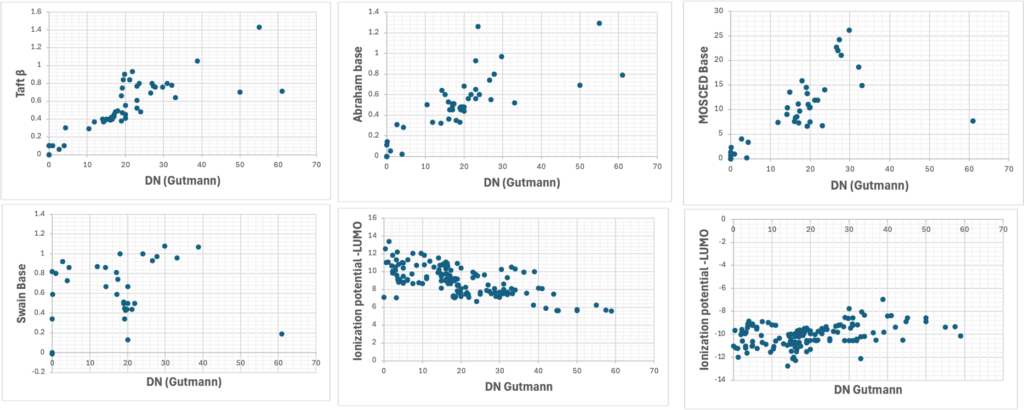

しかし、データ数がとても少ない。

特に分子軌道計算結果とある程度の相関がある事は、原子団パラメータを決める上でとても有効である。

ED/EAの欠如しているデータに関しては、Anraham Acid/Base, MOSCED Acid/Base, MO計算結果の3つの値から暫定値を作り、Y-MBの推算式を構築した。

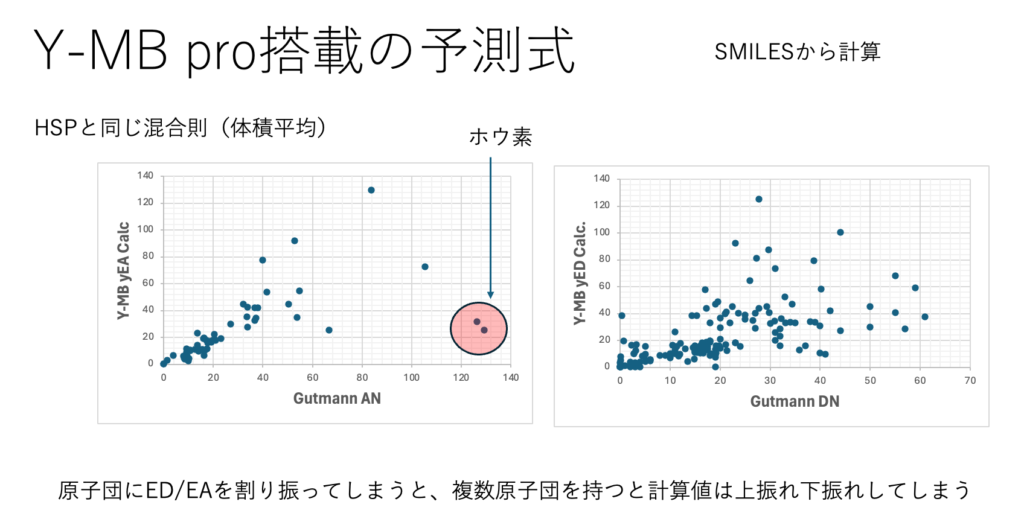

Y-MBの推算式は、HSPと同じく体積分率で考えたED/EAの予測式と、分子中の最大値を返す式と2種類を作成した。

yED/yEAとyEDLa/yEALaのパラメータが分子のSMILESの構造式から得られる。

以上のように、水素結合項は5タイプが出力される。

分極項(dP)の取り扱いは、まだ確定していない。場合によるとyED/yEAにはdPも含まれてしまっているかもしれない。それは将来、データ駆動型研究で自ずとわかっていくかもしれない。

これまでに、この5パターンへの分割は行われ、MI的な使い方をする場合に、自動的に選択されることも多かった。

今回新たに距離の式のパラメータを決める機能をPirika24Pro4MIに搭載したこともあり、各パラメーターの詳細を解説した。

実際の溶解性、分散性のデータに対して、5つのうちどれが一番精度が出るか(そもそもdHで分ける必要ないか)とか、溶解、分散のメカニズムを考える上で洞察に満ちた考え方を提案できているように思える。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください