2024.8.3

情報化学+教育 > YMB Pro for MI >

注意:HSPiPに搭載の機能ではありません

皮膚透過係数Kpについてはこれまでにも解析を行なってきた。

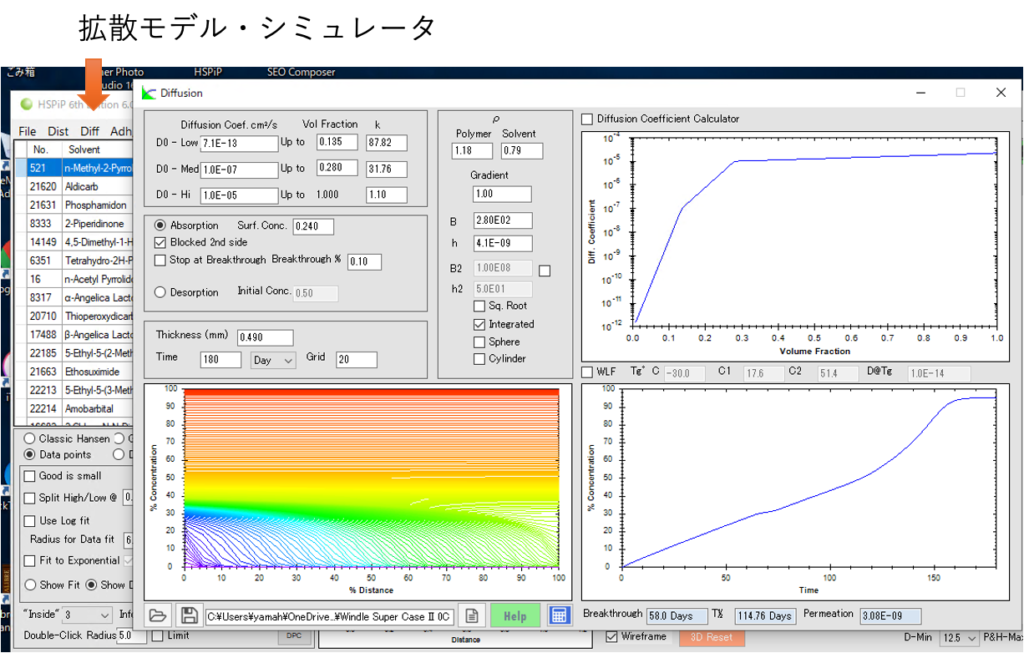

保護手袋に対する化合物の透過性についても、これはHansen先生のライフワークなので最初からHSPiPには拡散モデラーが搭載されていた。

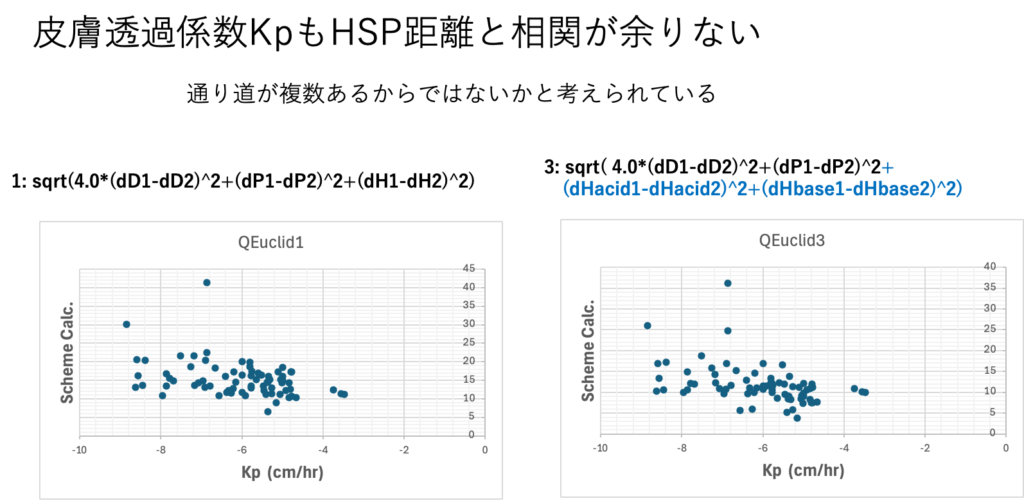

ところが、皮膚への透過係数も拡散も、HSPとの相関は無く、Fickの法則のように濃度差で決まるような結果しか得られない。そこで安易にQSAR式を作ってしまう。

今回、新しい式

保護手袋の破過時間

データなどはネット上にいくらでもある。

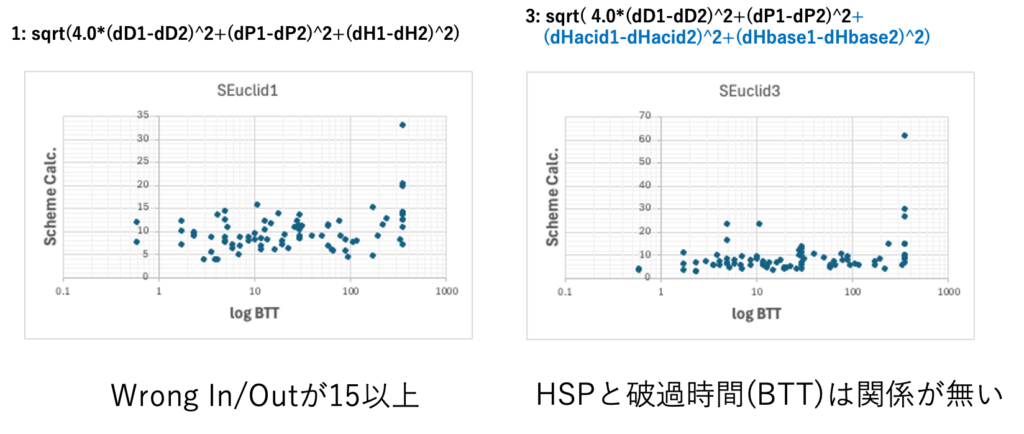

ニトリル手袋の破過時間(BTT)が5分以下をScore=1とおく。

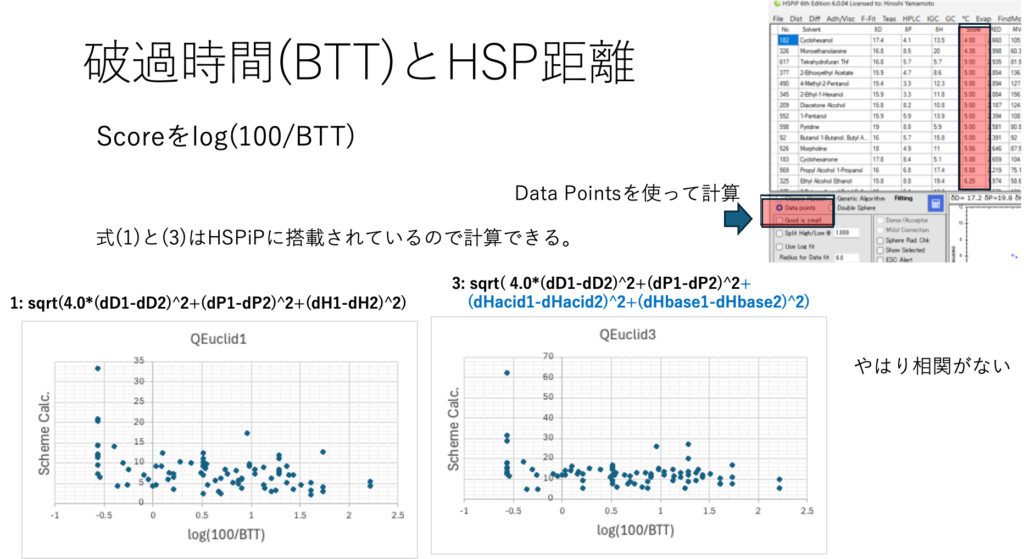

HSPiPに搭載されている、式(1)(3)は最新のGA法で計算してもHSP距離と破過時間(BTT)には相関がない。

このことは以前から明らかであったので、HSPiPの拡散モデラーには化合物のHSPを入力する部分はない。念のため、Scoreをlog(100/BTT)ととり、Data Points相当のGA法で計算を行った。

やはり、相関はない。

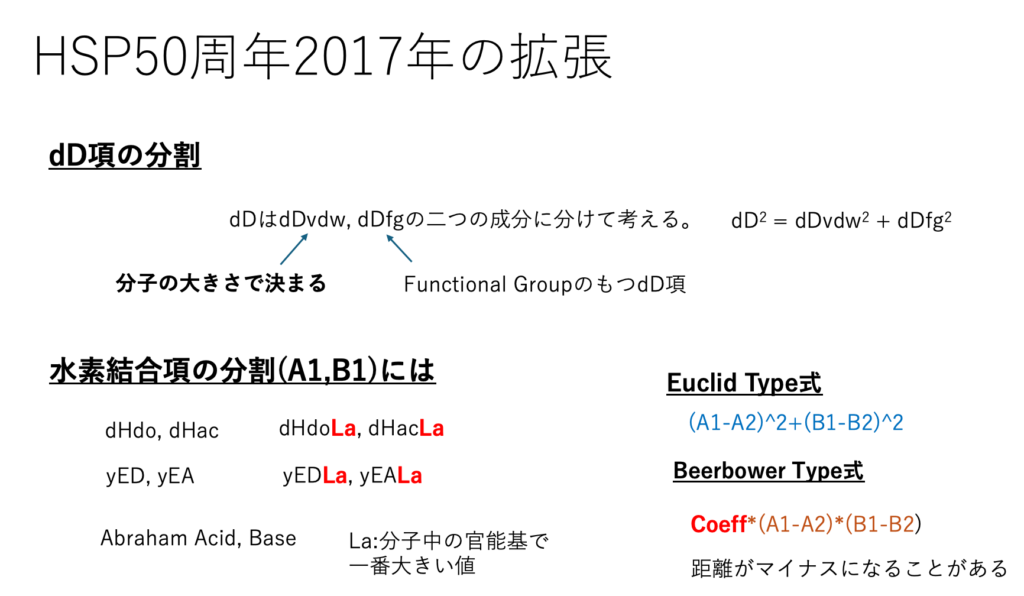

HSP50周年記念(2017年)での拡張

HSP距離の33式の詳細に関してはこちらを参照して欲しい。

HSP新距離の33式

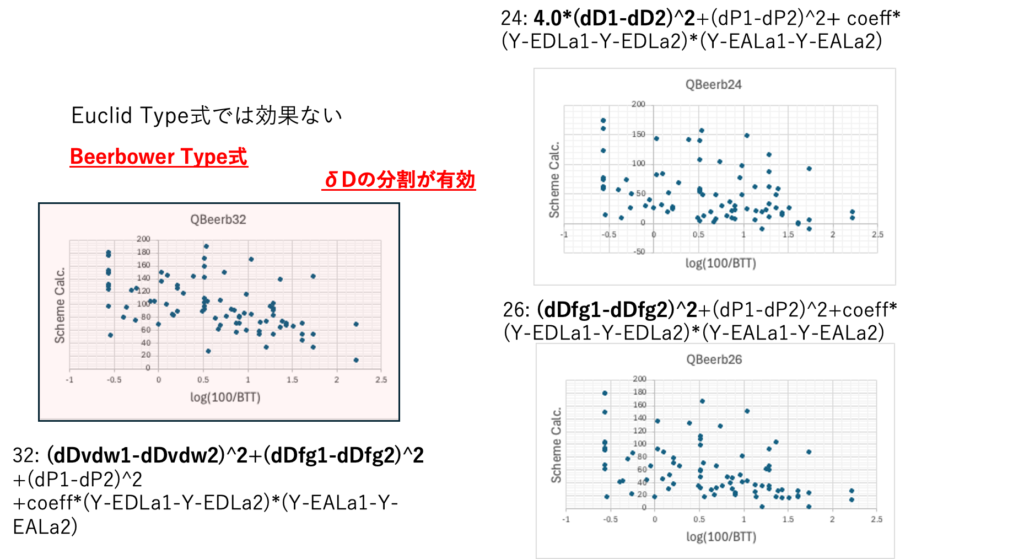

Euclid Type

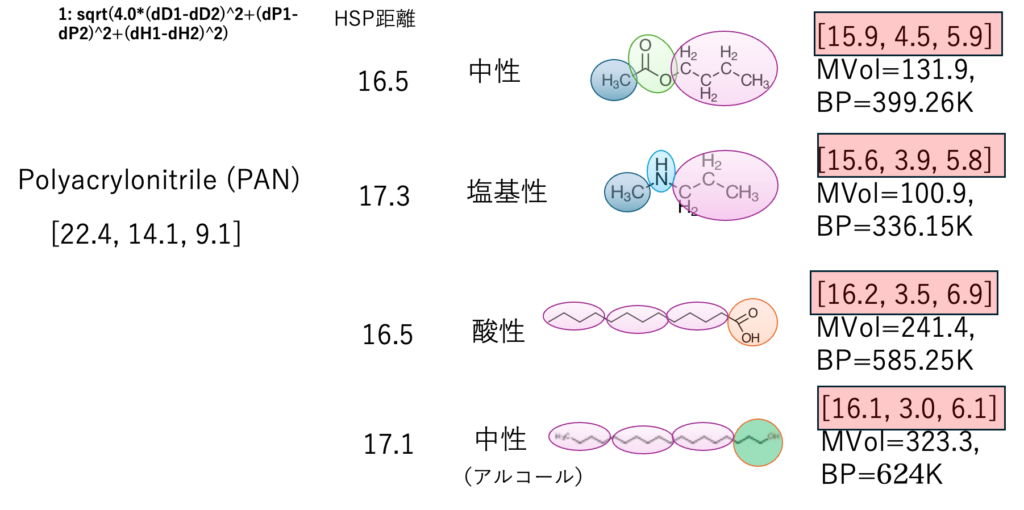

1: sqrt(4.0*(dD1-dD2)^2+(dP1-dP2)^2+(dH1-dH2)^2)

3: sqrt( 4.0*(dD1-dD2)^2+(dP1-dP2)^2+(dHacid1-dHacid2)^2+(dHbase1-dHbase2)^2)

13: sqrt((dDvdw1-dDvdw2)^2+(dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+(dH1-dH2)^2)

14: sqrt((dDvdw1-dDvdw2)^2+(dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+(dHacid1-dHacid2)^2+(dHbase1-dHbase2)^2)

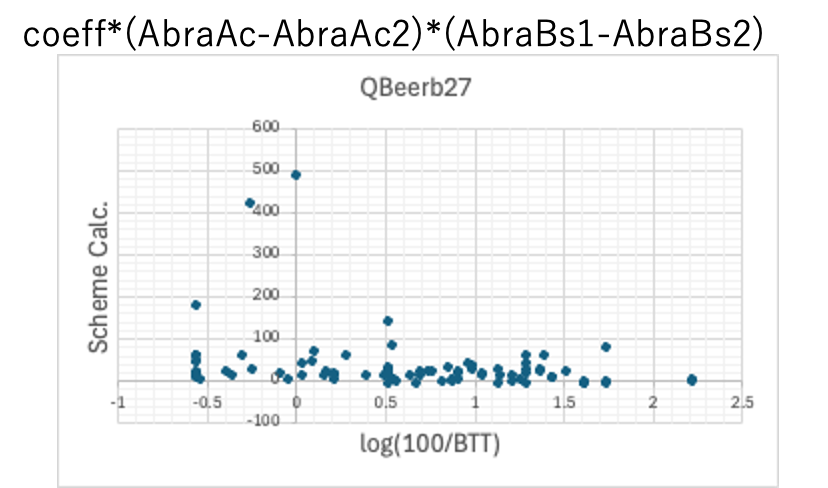

12: sqrt((dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+(AbraAc1-AbraAc2)^2 + (AbraBs1-AbraBs2)^2)

17: sqrt((dDvdw1-dDvdw2)^2+(dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+(yEDLa1-yEDLa2)^2+(yEALa1-yEALa2)^2)

Beerbower Type

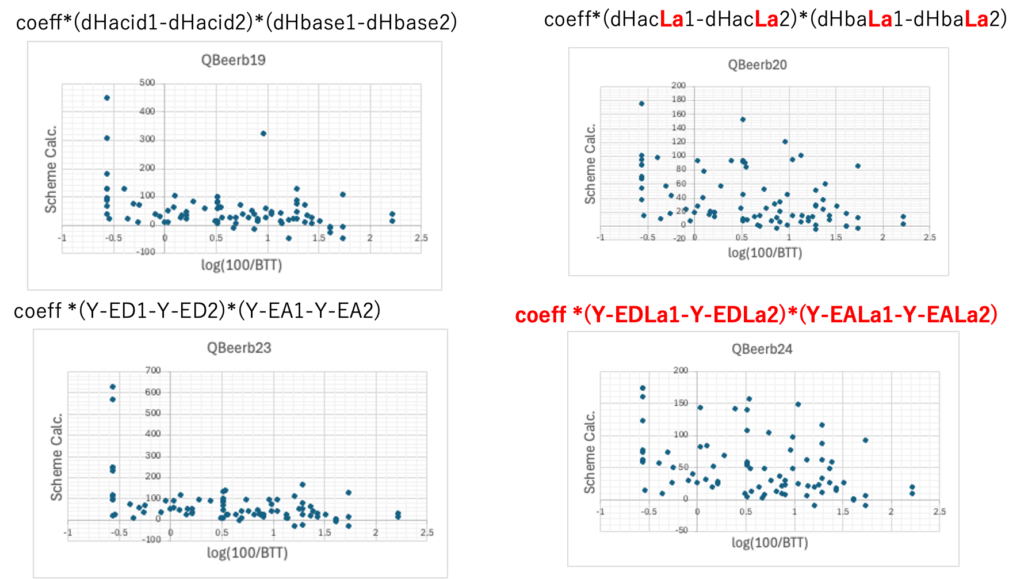

19: 4.0*(dD1-dD2)^2+(dP1-dP2)^2+coeff*(dHacid1-dHacid2)*(dHbase1-dHbase2)

29: (dDvdw1-dDvdw2)^2+(dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+coeff*(dHacid1-dHacid2)*(dHbase1-dHbase2)

24: 4.0*(dD1-dD2)^2+(dP1-dP2)^2+ coeff *(Y-EDLa1-Y-EDLa2)*(Y-EALa1-Y-EALa2)

26: (dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+coeff*(Y-EDLa1-Y-EDLa2)*(Y-EALa1-Y-EALa2)

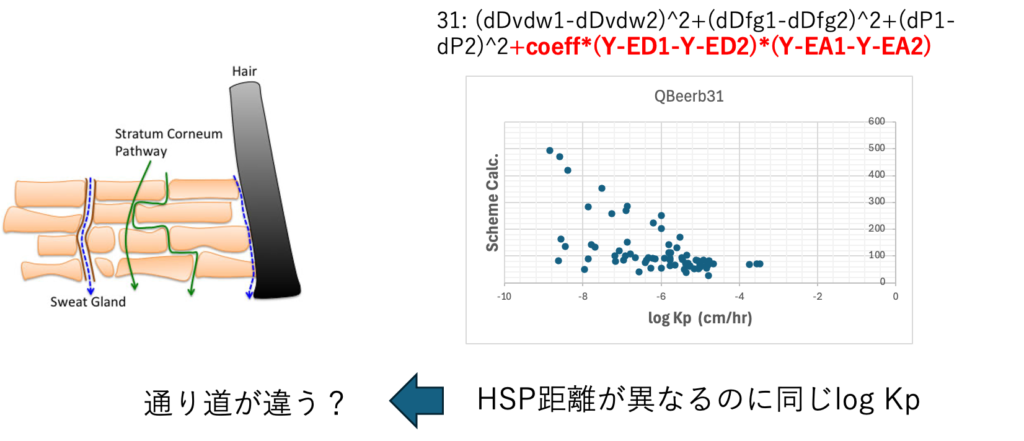

32: (dDvdw1-dDvdw2)^2+(dDfg1-dDfg2)^2+(dP1-dP2)^2+coeff*(Y-EDLa1-Y-EDLa2)*(Y-EALa1-Y-EALa2)

3次元以上では球ではないが、SphereとRadiusという言葉はそのまま使う。距離の式と閾値というのが正しいのかもしれない。

データの作成法、距離の式の求め方を説明

書いて説明するのは難しいのでV-tubeを作った。

化合物のHSPが同じなら、ポリマーとのHSP距離は同じ

したがって上記の4化合物はPANからの距離はほぼ同じになってしまう。

HSPは分子全体としての平均場理論なので、分子が大きくなると、官能基の効果が薄まる。したがって官能基の違いではなく、分子の大きさだけの違いになってしまう。

極性が、どうBTTに影響しているか?

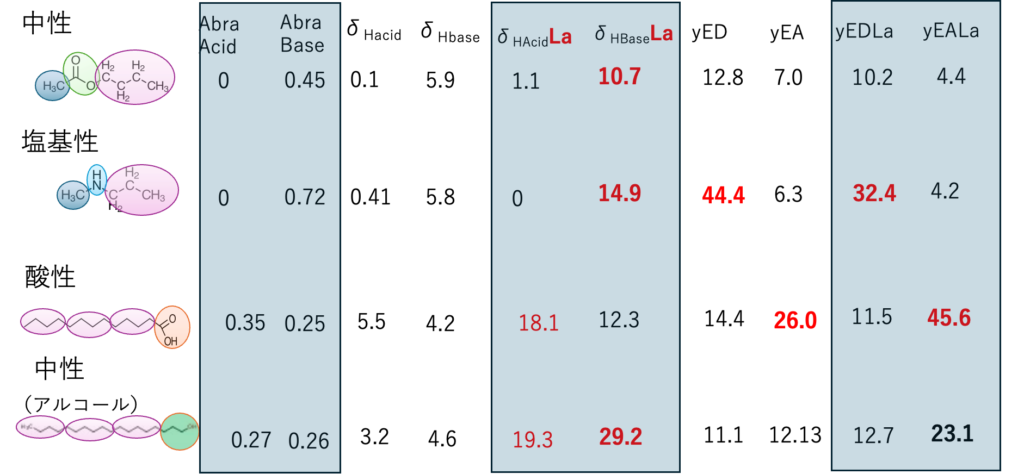

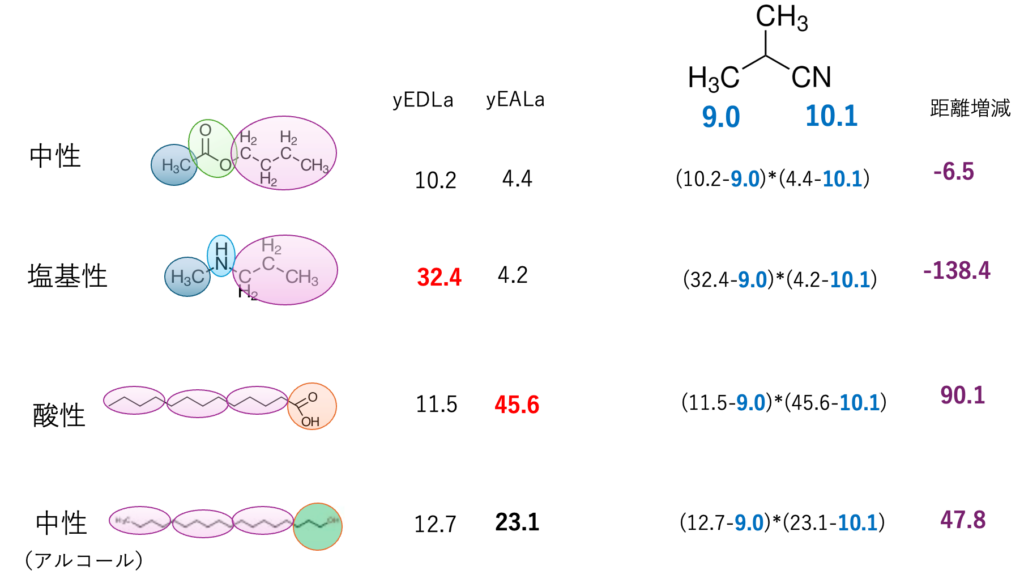

HSPiPに搭載されているのは、dHacid, dHbaseだけだが、YMB24Proでは他の分割も考慮する。

どの極性項が重要かがわからないから全部やる。

この5つの中ではyEDLa, yEALaを取るものが一番良い

dDを分割のも有効

33式の中では(32)式が最もバランスが良い。

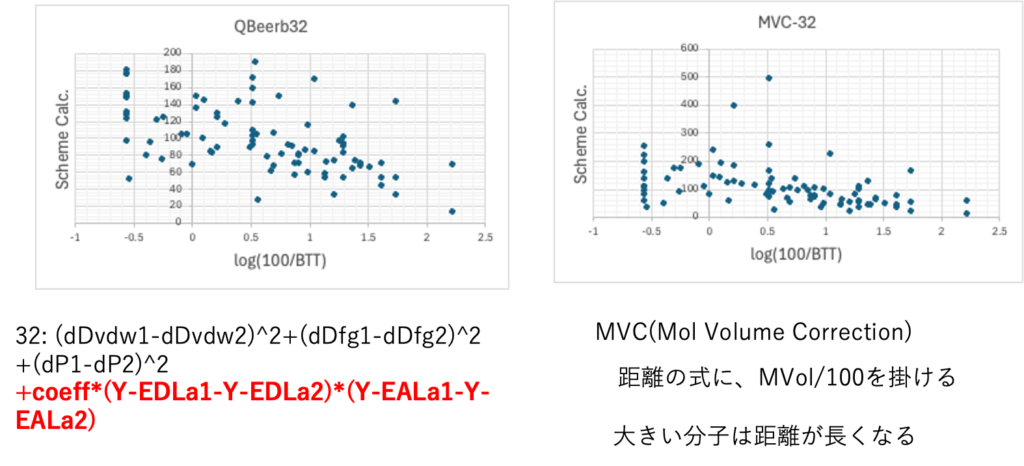

体積補正

分子が大きいときには、BTTは長くなる。大きい分子は距離が長くなるようにMVol/100をかけて補正する。

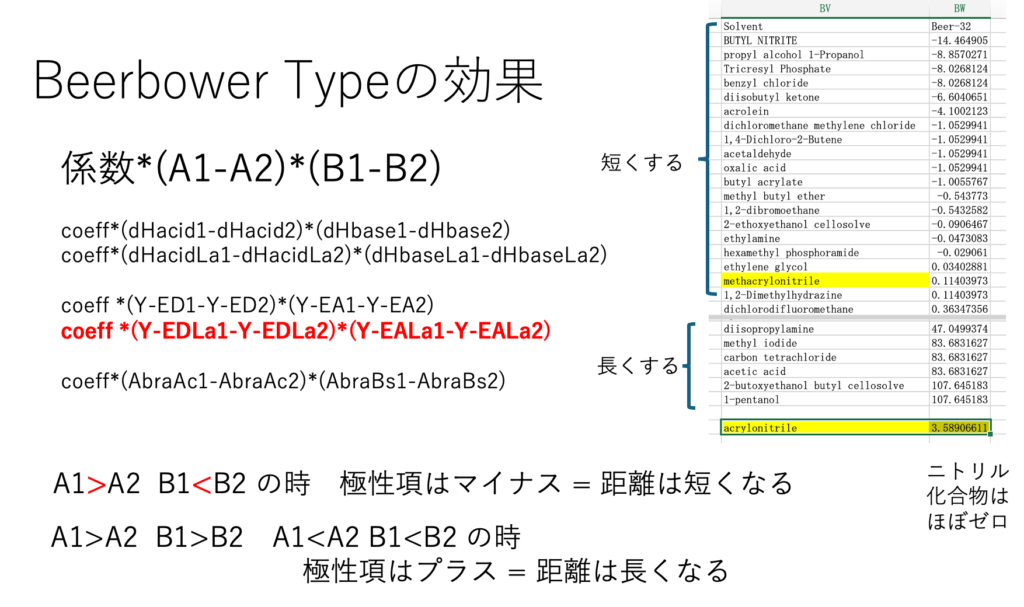

Beerbower type 交換項

係数がプラスなら

A1>A2 B1<B2 の時 極性項はマイナス = 距離は短くなる

A1>A2 B1>B2 A1<A2 B1<B2 の時、極性項はプラス = 距離は長くなる

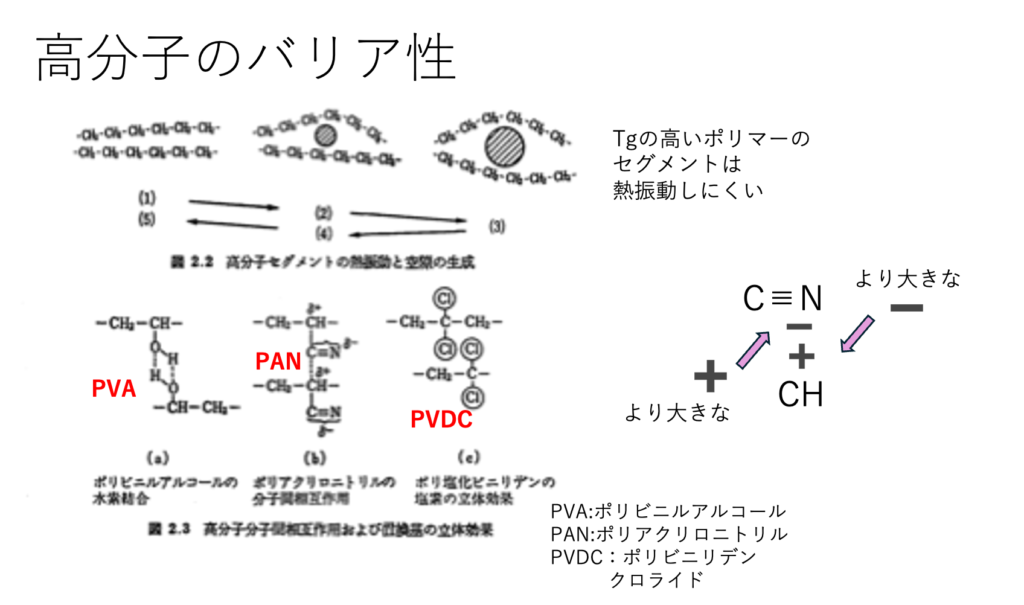

高分子のバリア性

新しい機能膜という書籍には次のような説明が記載されている。

PANの場合には電荷相互作用で主鎖のセグメントが熱振動しにくくなるためバリアー性が高くなると説明されている。その考え方からすると、より大きなマイナス、より大きなプラスの溶媒はセグメントを切断する。

イソブチロニトリルのyEDLa, yEALa

そしたセグメントの切断の時には、分子中の最も大きな(La)官能基以外は働かない。

皮膚透過係数Kp(cm/hr)

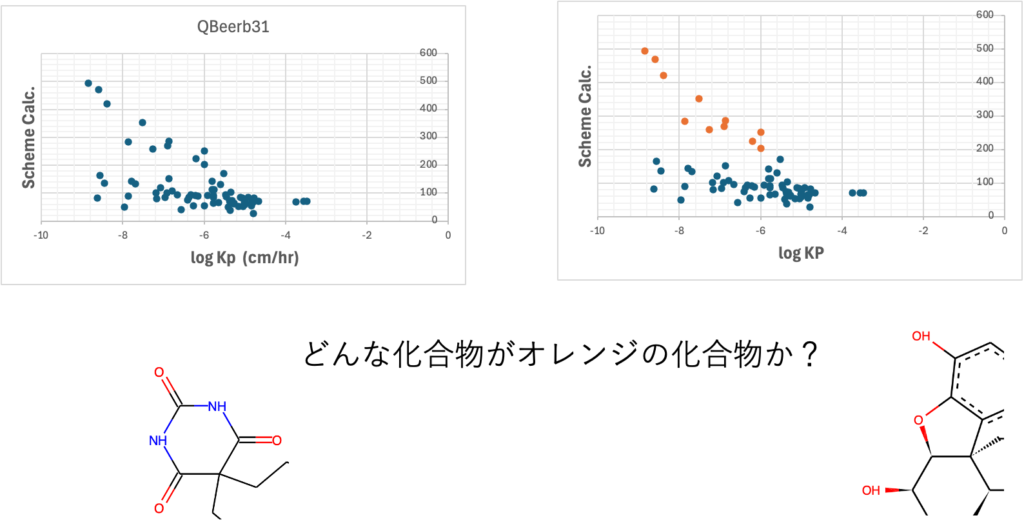

Beerbower Type 31式は2つの線?

この場合は、yED/yEAが最良であった。Laは選ばれなかった。

どんな化合物か特定する

yED/yEAのLaが選ばれなかったのは、分子中に多くの官能基をもつ薬が効果的だからかもしれない。

オレンジのものだけをよく見て何故合わないのか考えるのが大事になるだろう。NHC=Oやウレアは皮膚を柔らかくし、皮膚浸透性が高い化合物だ。。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください