2025.2.8

情報化学+教育 > YMB Pro for MI > 炭素材料とポリマーの適合性 >

注意:HSPiPに搭載の機能ではありません

カーボン・ナノチューブ(CNT)は難しい

QSphere:量的な問題を解くでも触れているが、C60やグラフェンほど記事にはしていない。実は今回は、CNTとポリマーの適合性の論文を読んだので記事を書き始めた。ところが意外とCNTが難しい。グラフェンとC60の方は先に終わったが、CNTは、まだぐじゅぐじゅしている。C60と言えば、一つに決まる。だからC60の溶解性、分散性は(単位を合わせれば)いろいろな論文から持ってきても問題はない。グラフェンは面積の違いが影響を与えるかもしれない。

ところがCNTは長さの問題、Single WallなのかDouble Wallなのか、様々なデータが有りそれを1つにまとめるととんでもないことが起こる。ある程度まで纏まったので、不本意ではあるが終わらせてしまう。

ネタ文献

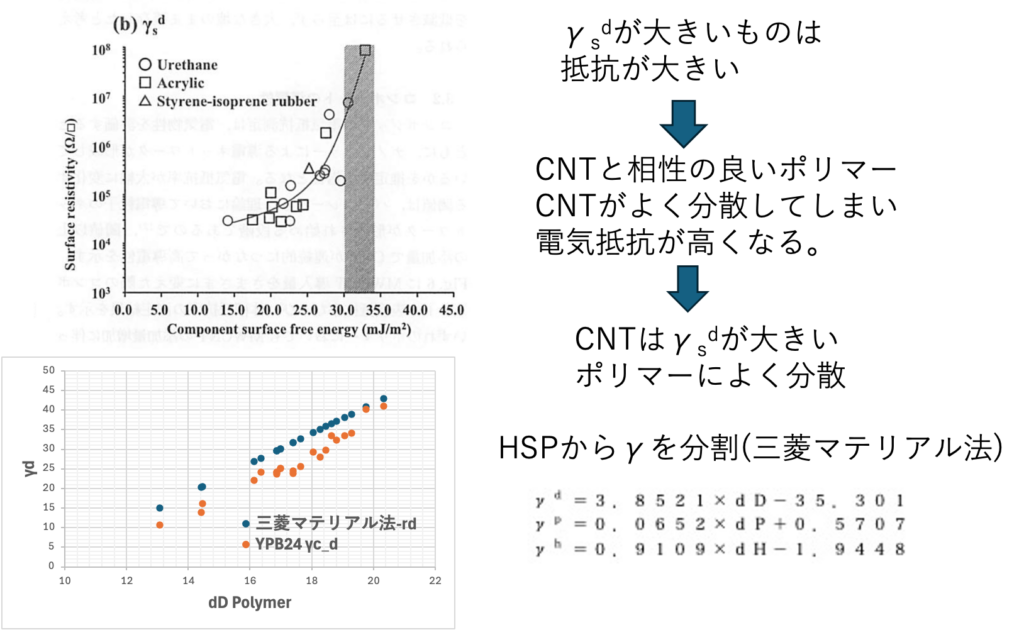

多層カーポンナノチューブの分散性とコンポジットの導電’性に及ぼすポリマーの表面自由エネルギーの影響

大高 翔, 鉄本 卓也, 宮田 壮, 後藤 康夫

日本接着学会誌 vol 50 No.4 (2014) (9)115-

https://doi.org/10.11618/adhesion.50.115

ネットに転がっていた論文なので興味があったらダウンロードすれば良い。

簡単に言えば、いろいろなポリマーを作りCNTを分散さた。

電気抵抗を測定したところ、ポリマーの臨界表面張力の分散項と電気抵抗が相関がある事がわかった。γdが大きいものは電気抵抗が大きい。ポリマーの臨界表面張力は溶媒の接触角から算出する。

CNTと相性の良いポリマーはCNTがよく分散してしまう。CNT同士の接触が減り電気抵抗が高くなる。この結果からCNTはγdが大きいポリマーによく分散するという。

設計指針

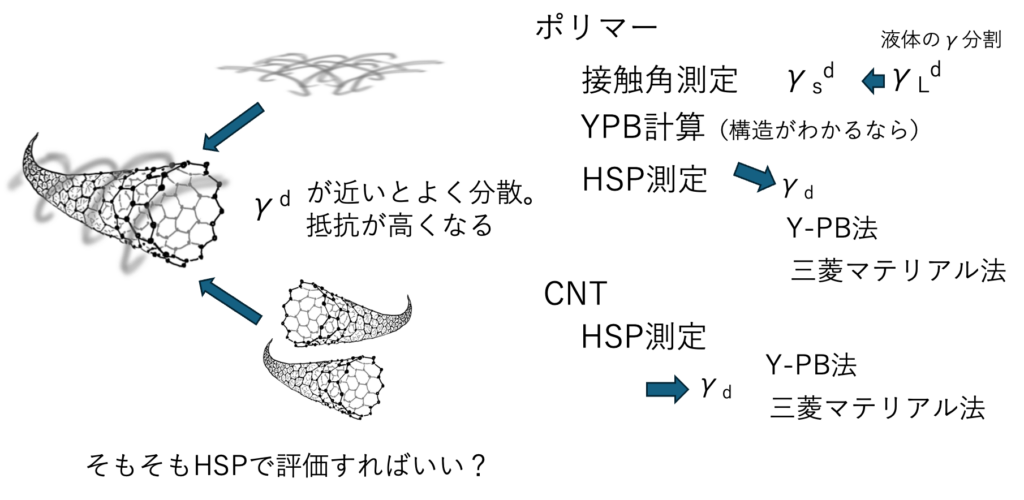

ポリマーのγdとCNTのγdが分かれば指針になる。

でも、もちろんHSPからも指針が得られるだろう。(HSPが近ければ、高い接着力)

「ハンセン溶解度パラメータ(HSP)と表面設計への応用」という講演会用に、液体やポリマーのγdを算出するルーチンを作成してソフトに組み込んだ。その計算精度の検証という意味合いで、いろいろな炭素材料とポリマーの適合性に使ってみる。

CNTの溶解性試験

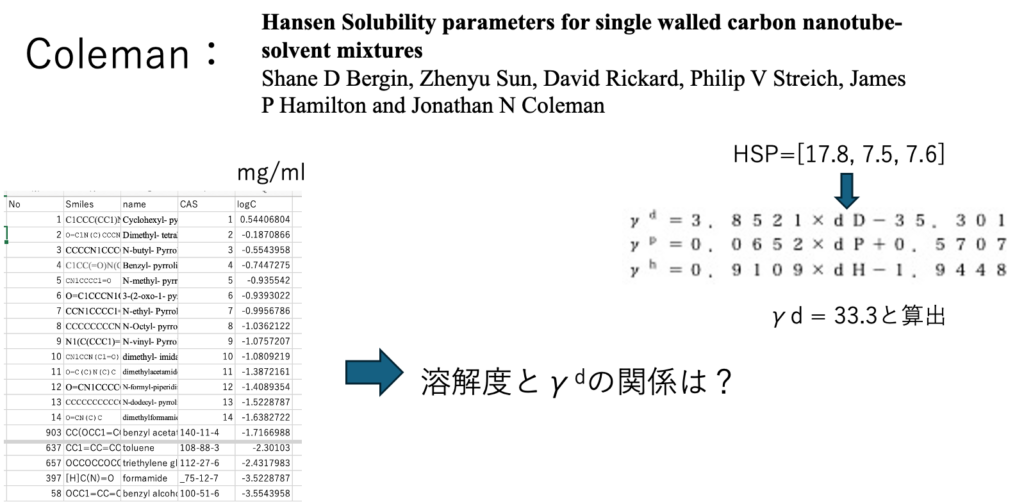

ネタ文献ではCNTの溶解試験は行なっていない。Colemanの論文を参照にしている。

論文に書いてあるHSPを元に、三菱マテリアル法でγdと算出している。

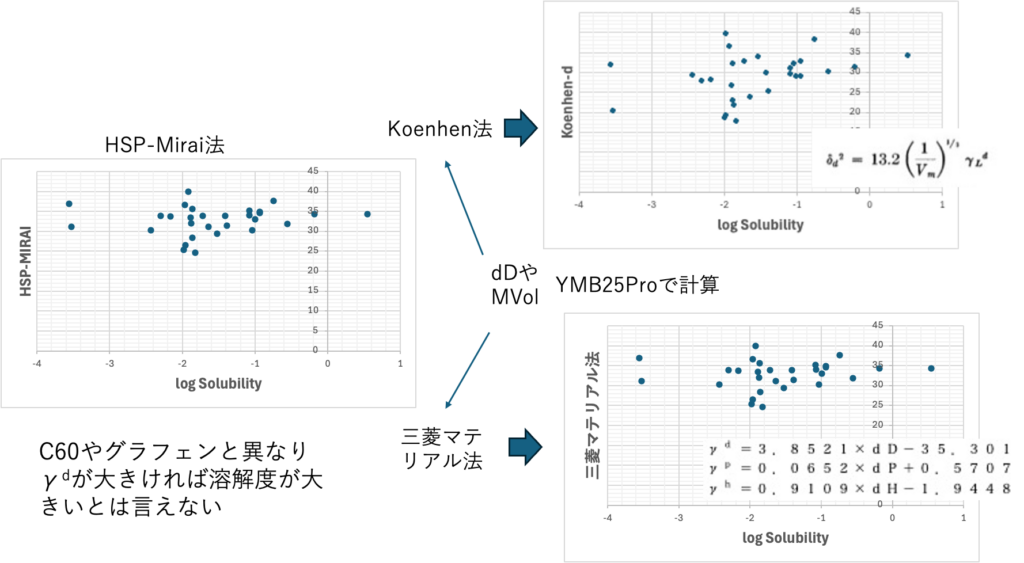

これまで、グラフェンの溶解度はγdと高い相関があった。C60の場合には屈折率と高い相関があった。しかし屈折率はγdと高い相関があった。そこでどちらも、γdが高いほど溶解性が高いという相関があった。

溶媒γdとCNT溶解度の相関は低い

溶媒の表面張力を分割する方法は、3つあることはすでに書いてきた。

今回CNTの溶解試験溶媒に対してγdを計算して溶解度とプロットした。

結果、ほとんど相関がなかった。

溶媒とCNTの接着の仕事量の関係が、ポリマーとCNTの接着の仕事量に拡張できるかどうかは確実なことは言えない。

でも、前段階の溶媒とCNTの接着の仕事量の関係は無い。だから、ネタ論文の言う、ポリマーとCNTのγdがマッチすることが大事というのは、私には理解しづらい。

CNTの溶解性を決めているのはどんな物性値?

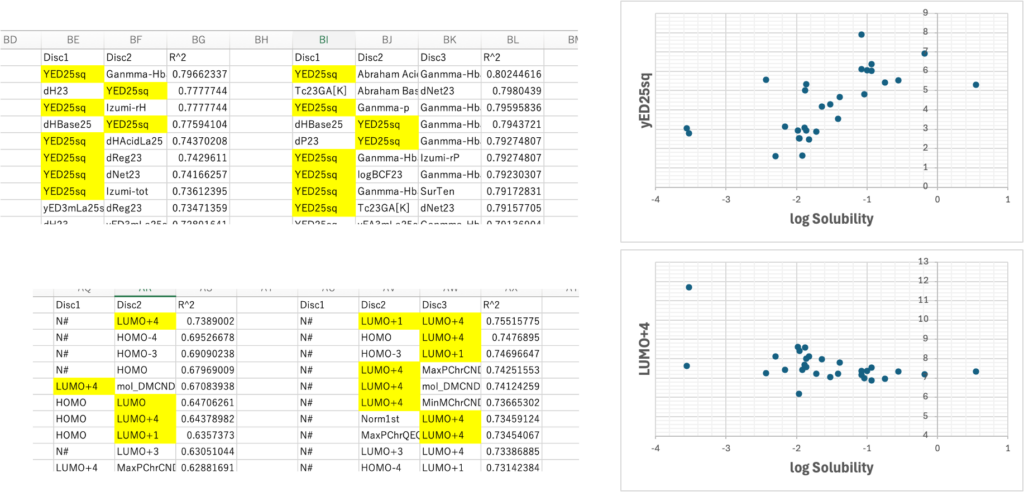

変数選択重回帰法

変数が組み合わさった状況では、どのような変数の組みがCNTの溶解度を決めているのだろうか?

今回はYMB25Proで作成した識別子とMO、電荷関連で算出した識別子の両方から変数選択してみた。

YMB25Proの識別子からはyED25sqが重要なファクターであることがわかった。

溶媒のElectron Donor(ルイスの塩基性)が大きいほどCNTの溶解性が高い。

溶媒のLUMO(空軌道のエネルギーレベル)が低いほど溶解性が高い。

空軌道はローンペアの電子を受け入れる。

従って、CNTの溶解は電子の授受が溶解に大きく関与してる可能性がある。

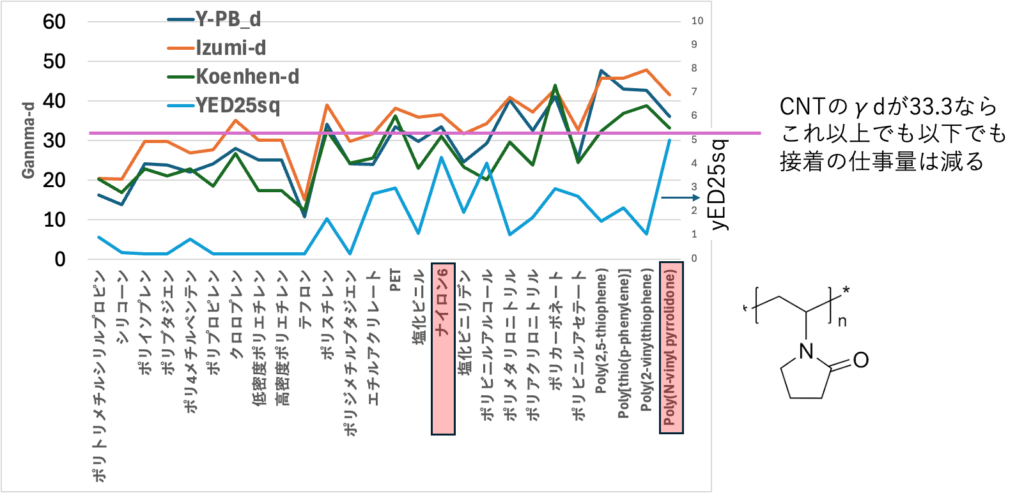

どのポリマーが良いか?

先にも書いたがγdを選択の指標にするのは間違いかもしれない。幸いなことにyEDで評価したものと一致しているので、ナイロンやピロリドン・ポリマーが高評価になる。

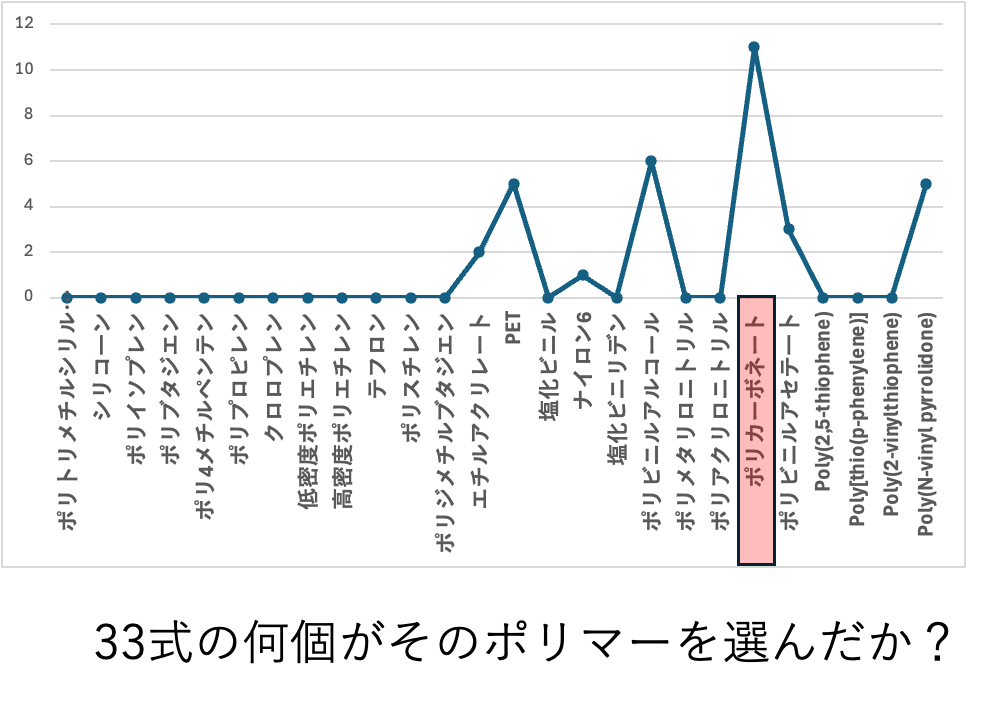

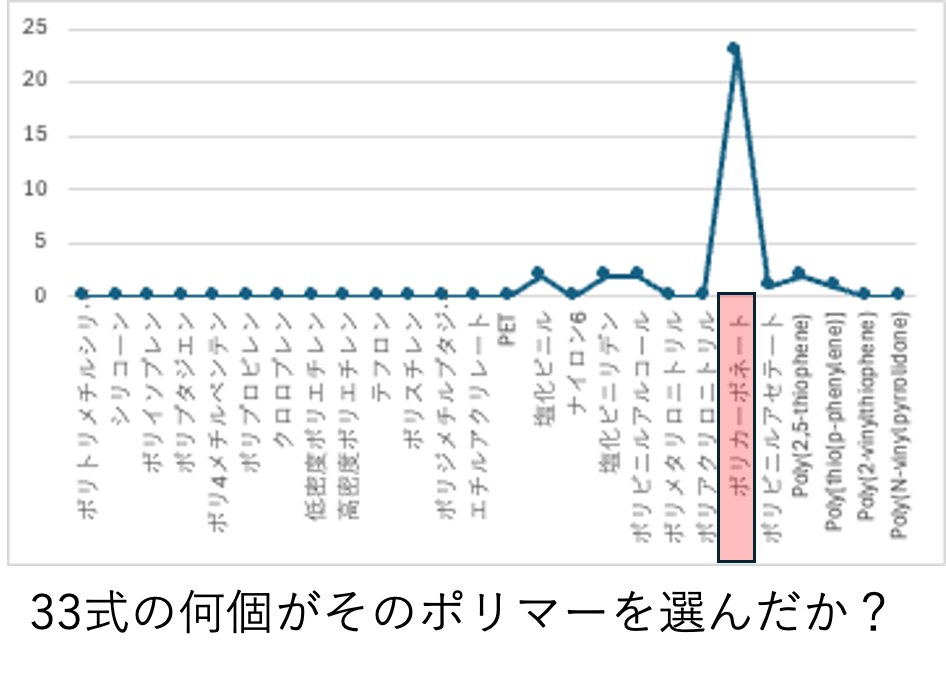

HSP距離の33式で溶媒への溶解性評価

HSP距離が短いものほど高い接着性になるという考え方もできる。

次世代HSP2用のデータを作ってHSP距離の33式を計算する

HSP距離の33式についてはこちらで詳細に説明している。

HSP距離で考えるとポリカが選ばれる。

何故このような結果になったのか?

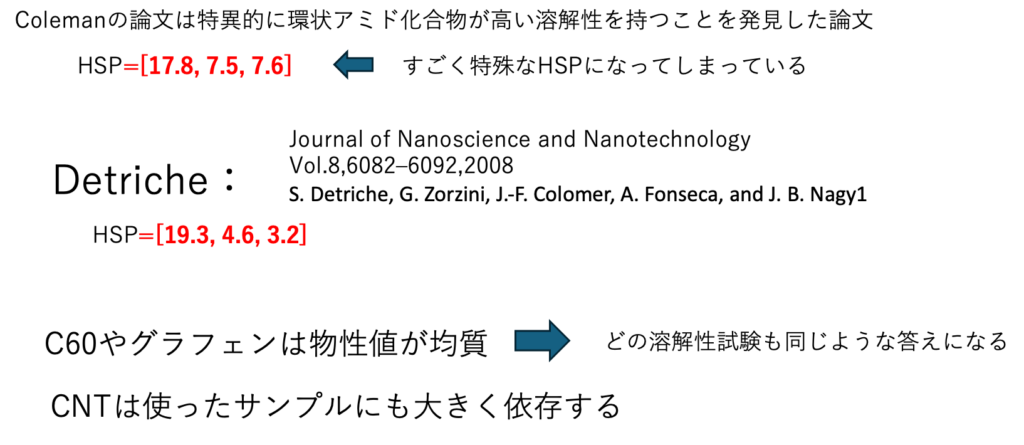

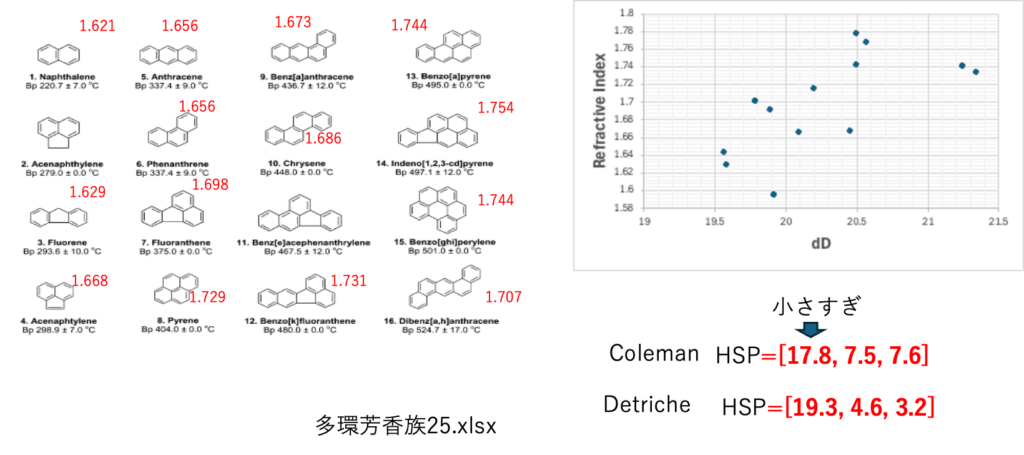

Colemanの溶媒がどのような構造になっているか見てみよう。

最初の方が高い溶解性の溶媒で、それらは環状のアミド化合物であることがわかる。

Detricheの論文から計算したHSPとは大きく異なる。

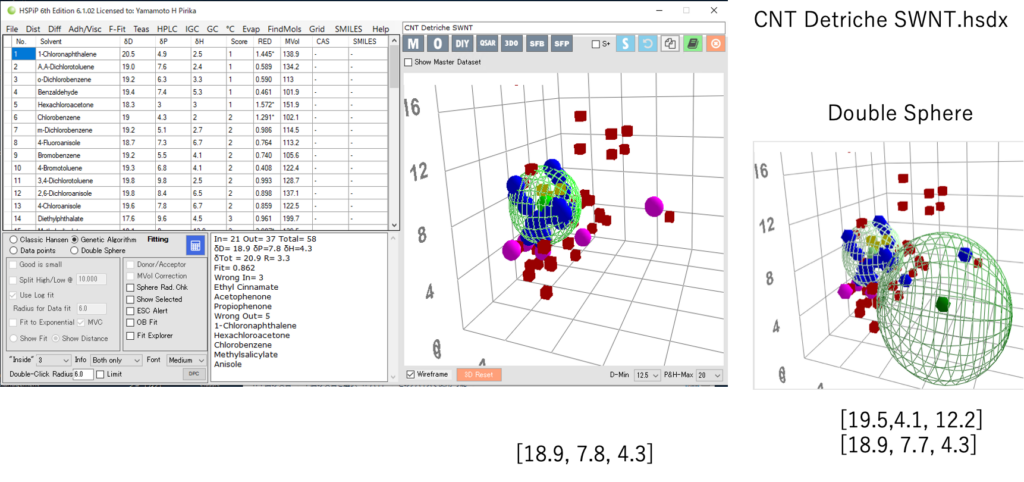

ColemanとDetricheのデータを3次元プロット

青い球が良溶媒になる。Colemanの溶解球は緑の大きな球になる。

Detricheの溶解球は水色の大きな球になる。

Colemaneの良溶媒は環状アミドなので、大きなdPとdHを持つ。

Detricheの良溶媒は芳香族系の溶媒なので、小さなdPとdHを持つ。

その間に赤い溶媒、貧溶媒が入るので解釈が非常に難しくなる。

多環芳香族は大きな屈折率とdDを持つ

芳香族系の化合物はdDが大きいのが普通で、ColemanのHSPは少し外れた値である事がわかる。

HSPiPに付属のCNTのExample

HSPiPに付属の例題は、Scoreが0,1である。それで計算されるHSPは[18.9, 7.8, 4.3]となる。

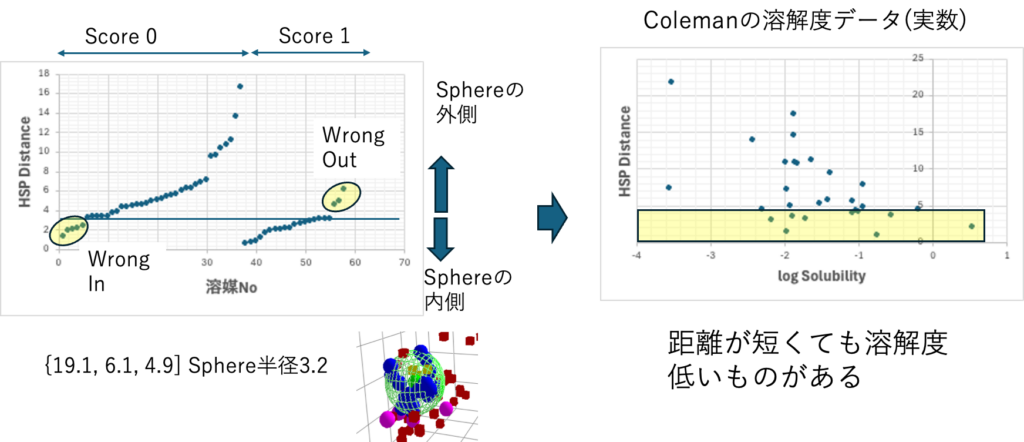

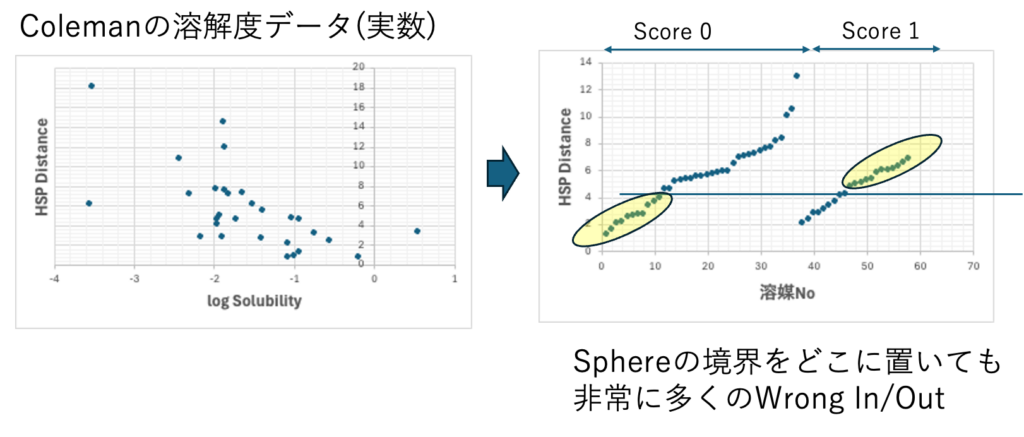

Score 0,1で求めたHSPを溶解度(実数)

へ適用

どのポリマーが良いか、Score0,1から

溶解度(実数)から求めたHSPをScore0,1に適用

溶解度(実数)のデータがあっても、データに多様性がないと、得られるHSPの信頼性が低くなる。そのHSPを使って定性的なScore0,1のデータを評価すると、やはり信頼性のない結果になる。

非常に難しい

どのポリマーが良いのかはとても難しい。

CNTの種類の管理など、もう少し厳密な実験が必要かもしれない。

Colemanの使ったCNTを分散させるなら、アミド系のポリマーが良いかもしれない。

DetricheのCNTならカーボネート系のポリマーを選ぶだろう。

最初のネタ文献ではポリマーはウレタン・ポリマーを使っている。

ウレタン[NHC(=O)O]とアミド[NHC(=O)]は親戚なので、もしかしたらCNTは2種類の溶解性部位を持つ。という考え方も成立する。

まー。ごめん。かなり難しい。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください