2025.2.5

情報化学+教育 > YMB Pro for MI > 炭素材料とポリマーの適合性 >

注意:HSPiPに搭載の機能ではありません

グラフェンの溶媒と溶解データ

最初、グラフェンはセロファン・テープで剥離して集められた。Coleman先生が溶媒法でグラフェンを抽出するときに、多環芳香族のHSP推算の精度が高くなるようにYMBを改良した。2010年のことだ。

D. Konios et al.

Journal of Colloid and Interface Science

430 (2014) 108–112

からデータを収集した。

データをコピーしてExcelにペーストしておこう。

次世代HSP2用のデータを作ってHSP距離の33式を計算する

このデータ・セットとYMB25Pro4MIがあればすぐに、HSP距離の33式を計算できる。やり方は次のV-tubeを参照してほしい。

HSP距離の33式についてはこちらで詳細に説明している。

HSPを使った定量的解析

溶解度がmg/mlのように実数で得られている場合には、定量的な解析を行う。これはHSP距離と溶解度が高い相関となるようにハンセン溶解球の中心を求める。

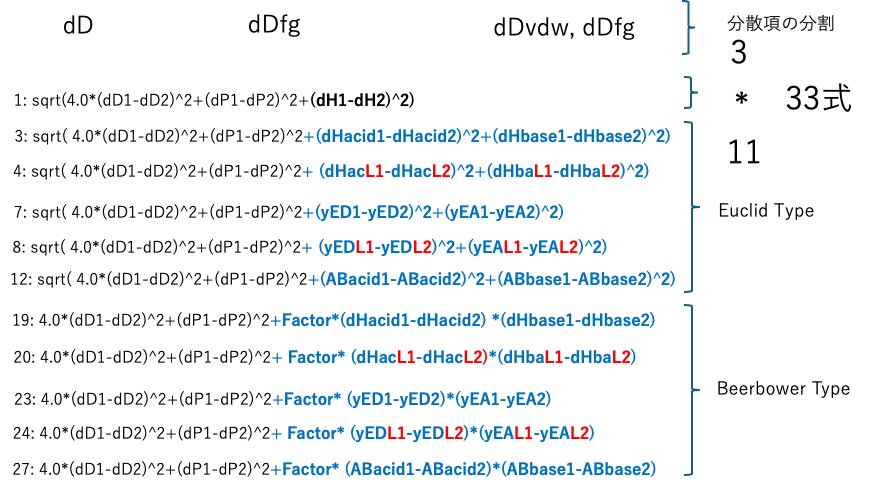

これまでは、HSP距離は2種類しかなかったが、次世代のHSP2では33種類の溶解球がある。

今の所、ケース・バイ・ケースでどの式が良いかは一概には言えない。

ここで作成した33式を詳しく解析することによって溶解現象が深く洞察されるようになる。

HSP距離の33式

データと解析ソフトがあれば、15分もあれば距離の式が得られる。

実際に距離の式がどうなるか見てみよう。

相関係数が高いものが良いモデル式とは言えない。

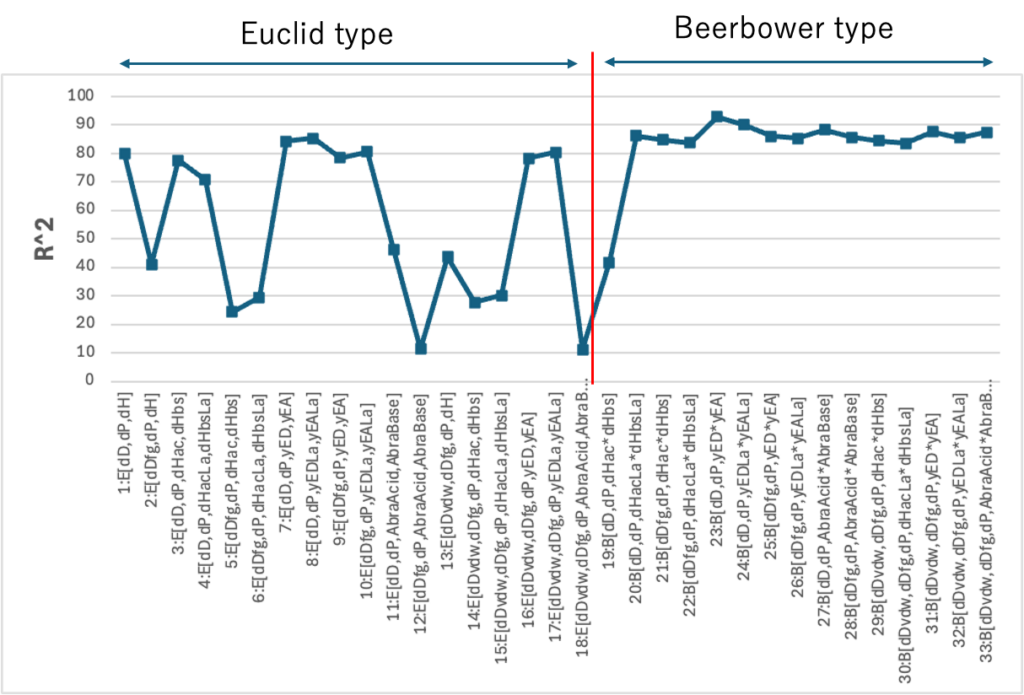

個々の33式の決定係数はこのようになった。

傾向としてはBeerbowerタイプの式の方が決定係数は高くなっている。これは式の自由度が高いので決定係数は高めになるが、解釈は難しくなる。

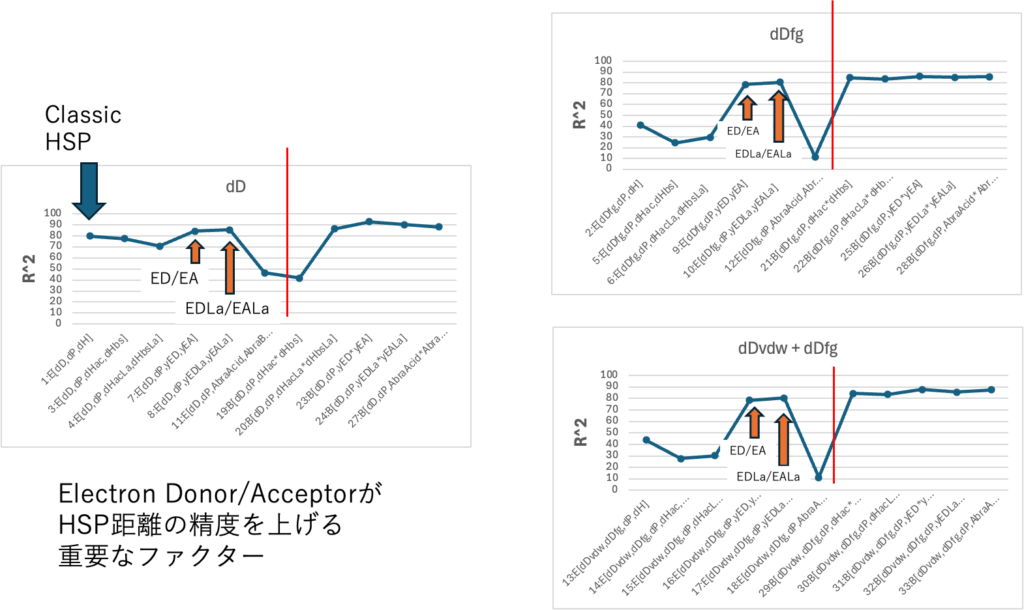

dDの分割効果

dDの分割に関しては、dD, dDfg, dDvdw+dDfgの3つで大きな違いはない。しかしEuclidタイプの式では、Electron Donor/Acceptorの効果がとても重要だと明らかになった。

不思議なのは、Classic HSPのパーフォマンスが異常に高いことだ。不思議だけどよく合う。

次世代HSP2を使ってグラフェンとポリマーの距離を計算

33種類の式のどれがいい式なのかはわからない。

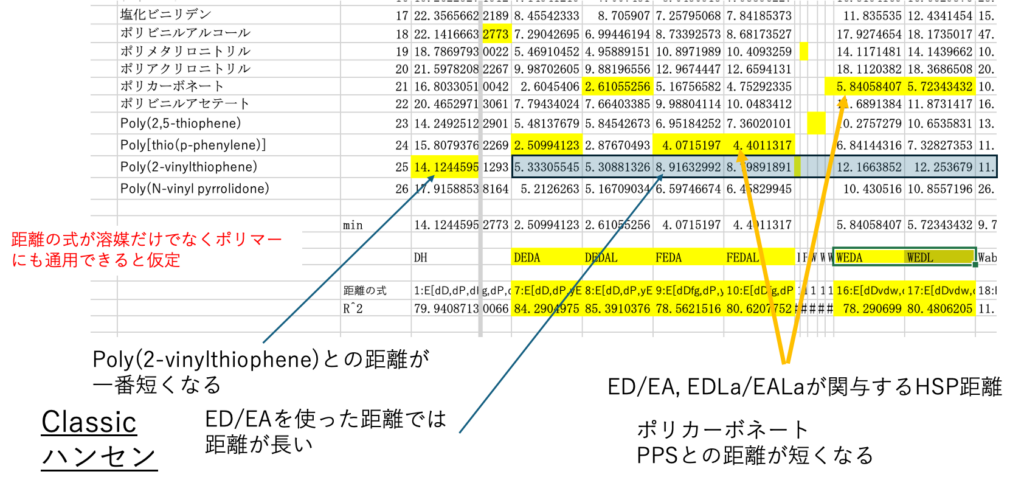

これは仮定の話だ。溶媒とグラフェンの関係が、ポリマーとグラフェンの関係にも使えるとする。ポリマーの拡張HSPを計算して、求めた33式でどのポリマーがHSP距離が短くなる(グラフェンと相性が良い)か検討する。

拡張HSPを使ってグラフェンとポリマーの距離を計算

Classic Hansenは不思議だけど良く合う。その式が正しいとすると、Poly(2-vinylthiophene)が一番距離が短い。ただ、相関係数が高いyED/yEAを使った式では、Poly(2-vinylthiophene)は良くない。yED/yEAが関与するとすると、ポリカーボネートやPPSが良いポリマーと判断される。

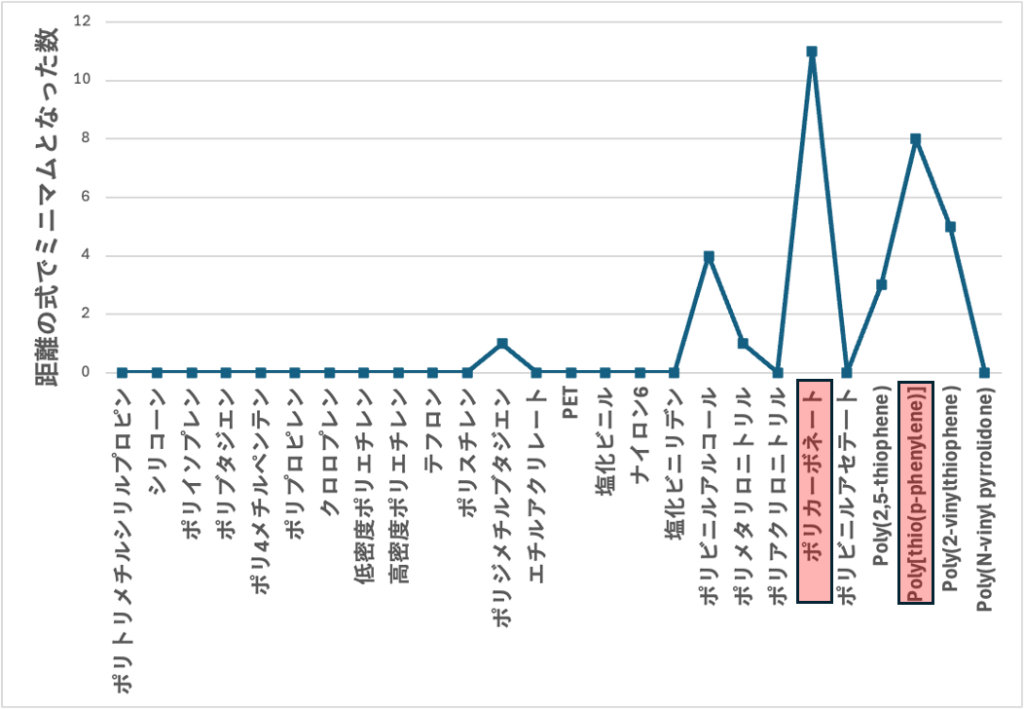

距離の33式がどのポリマーを良しとするか?

どのポリマーが良いか、多数決で見てみる。33式のうち、何式がそのポリマーを選んだかで評価する。

ポリカやPPSが高評価になる。

溶解度は溶媒のどんな物性値に依存しているか?

溶解度パラメータに依存しているとばかり考える必要はない。

データ駆動型研究では、大事な変数はもっと自由に選択して良い。

YMB25Pro4MIに搭載されている変数選択重回帰法はとても有用だ。

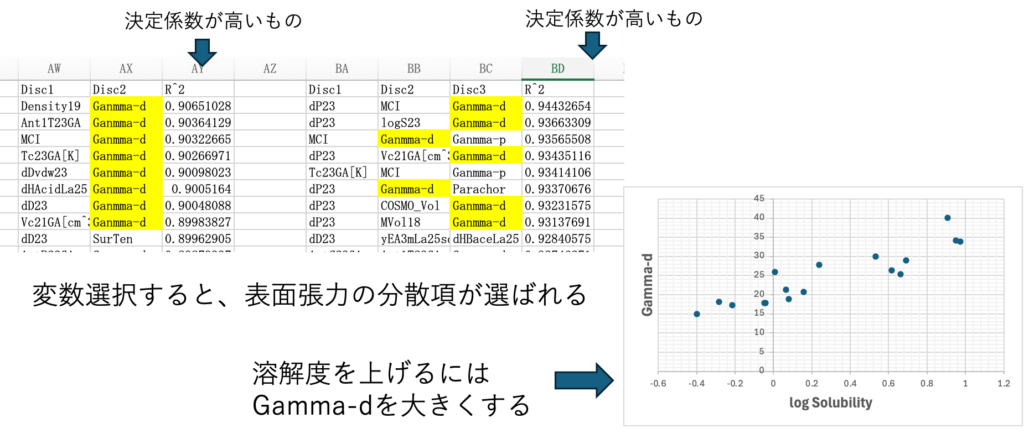

45変数から2列、もしくは3列選んで重回帰式を作成

グラフェンの(log)溶解度は表面張力の分散項(γLd)に依存していることがわかる。

表面張力の分散項(γLd)を算出するにはHSPを必要とする。

グラフェンの溶解度は、HSP依存なのか、臨界表面張力依存なのか色々な解釈があるだろうが、どちらも同じことを言っているようである。

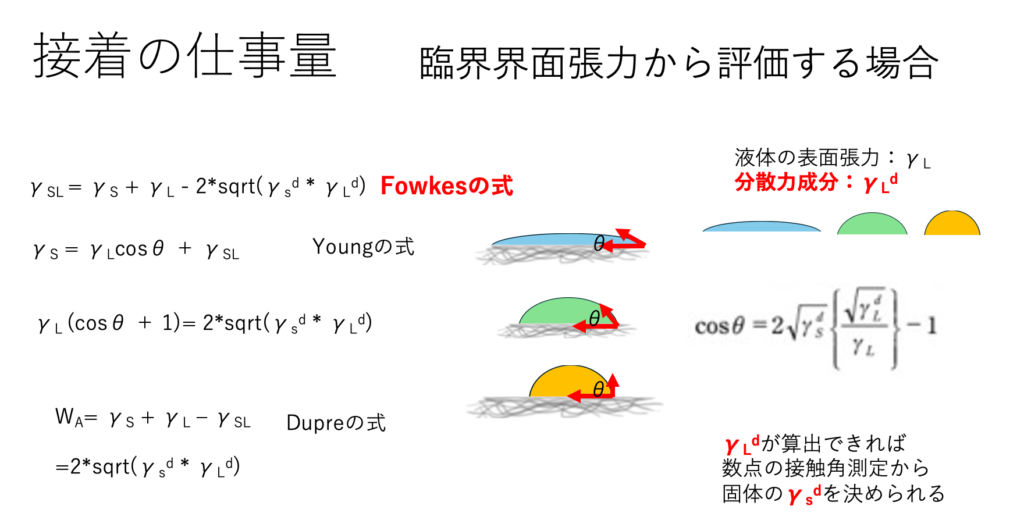

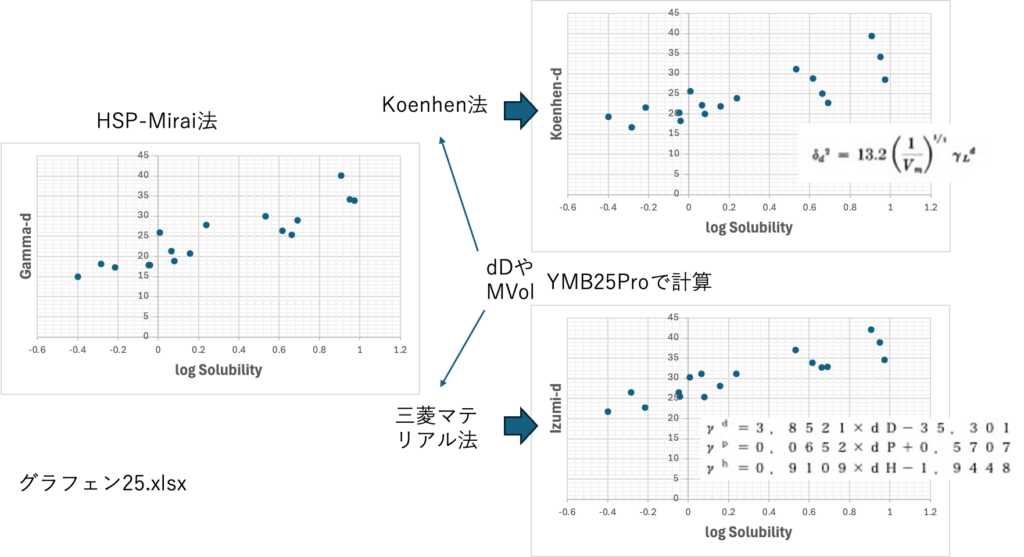

表面張力からグラフェン用のポリマーを解釈

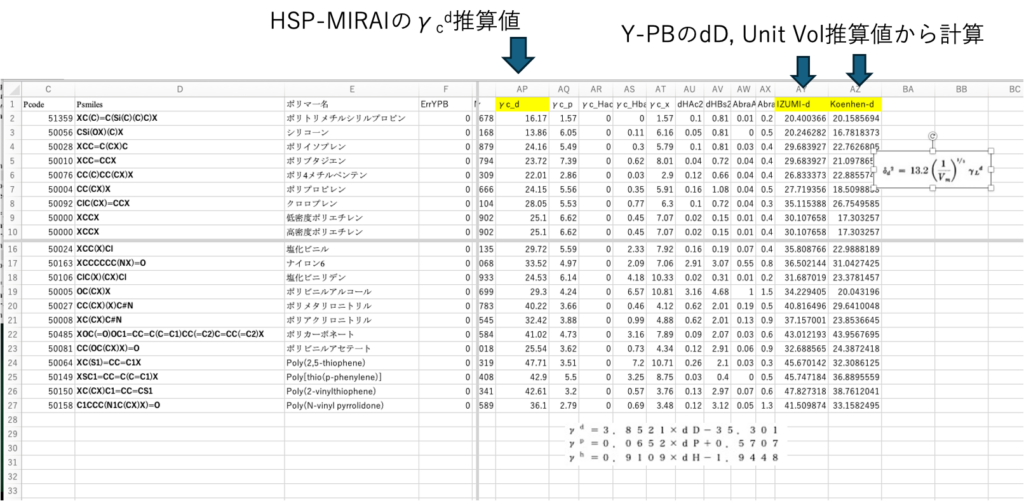

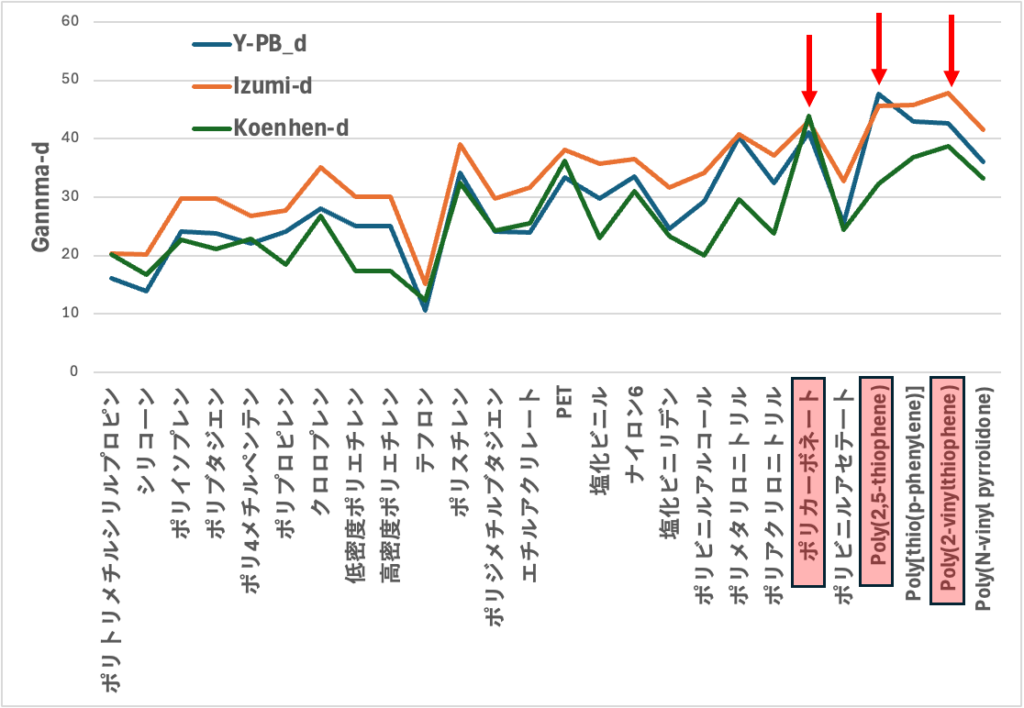

溶媒のγdを推算するためにはHSP-MIRAI法、Koenhen法、三菱マテリアルのIZumi法がある

どの方法を使っても良い。溶媒のdDやMVolが必要となるので、これを推算するのであれば結局YMBを使って推算しなくてはならない。YMB25Pro4MIでどの式も評価できるのは有利だ。

ポリマーのγcdとの関係が液体と同じと仮定

どんなポリマーと相性がいいかを判断してみる。

溶媒ではγdが大きいと溶解性が高い

ポリマーでも同じだとする。

3つのγdを評価してみると、ポリカやチオフェンのポリマーが相性が良いと判断される。

臨界表面張力から評価してもHSPから評価してもほぼ同じ結果になった。

検証

私は検証実験はできない。

そこで、ネット検索を行い、そんな論文が出ているか調べる。

Polycarbonate/Graphene

Solution blending preparation of polycarbonate/graphene composite: boosting the mechanical and electrical properties https://arxiv.org/pdf/1805.01659

graphene Polythiophene

Enhanced supercapacitor performance through synergistic electrode design: Reduced graphene oxide-polythiophene (rGO-PTs) nanocomposite

あながち間違いではないと思われる。

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください