2025.1.30

情報化学+教育 > YMB Pro for MI >

注意:HSPiPに搭載の機能ではありません

電荷平衡法(Charge(Q) Equilibration(Eq) : QEQ)

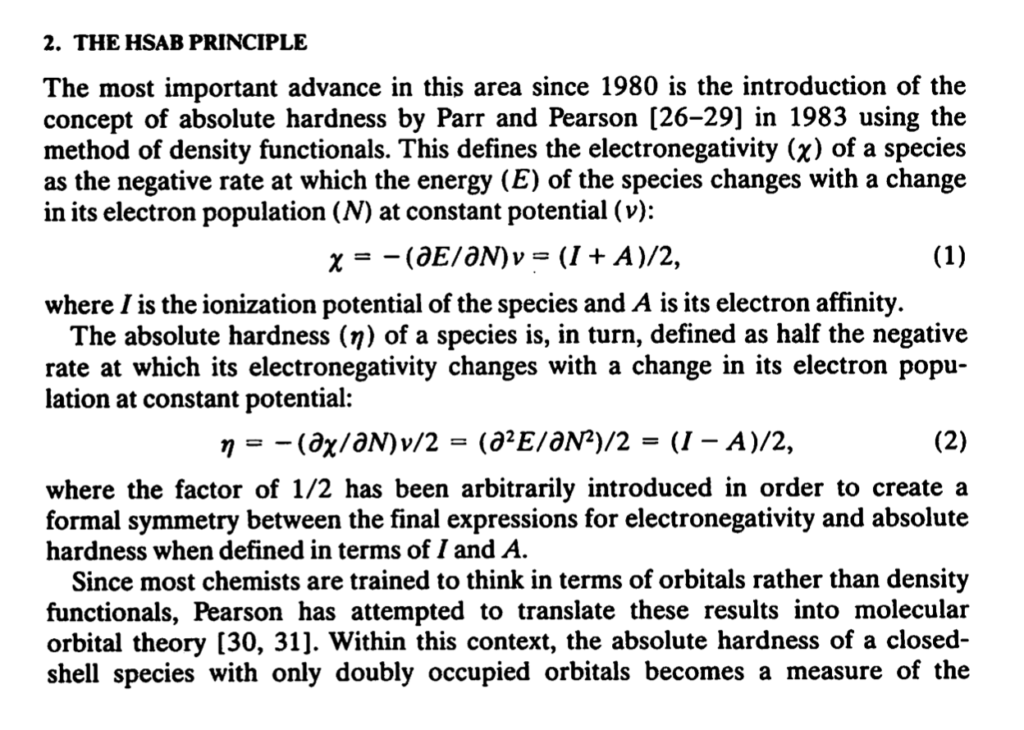

Goddard教授、Rappeらによって1991年開発された電荷計算法

Mullikenは電気陰性度が原子のイオン化エネルギー(I)と電子親和力(E)から

Χ=1/2(I+E)

という式で表せるとした。

原子は結合を作る際に、電気陰性度が互いに等しくなるまで(平衡に達するまで)電子密度を変化させる。そこで、最初は全ての原子上の電荷が0から出発して、電子は電気陰性度の小さい原子から大きい分子へ流れる。原子上に電子が貯まれば電気陰性度が低下する。平衡に達すると各原子の電気陰性度は等しくなり電子の流れは止まる。こうした繰り返し計算を行うのが電荷平衡法。

Goddard教授の論文を読み、PCなど非力なコンピュータで計算できるように簡略版を作成。イオン化エネルギー(I)と電子親和力(E)があれば計算できるので、全ての原子で計算可能

Electron Donor/Acceptor

これを溶解度パラメータに最初に導入したのは残念ながら私ではなかったと書いた。

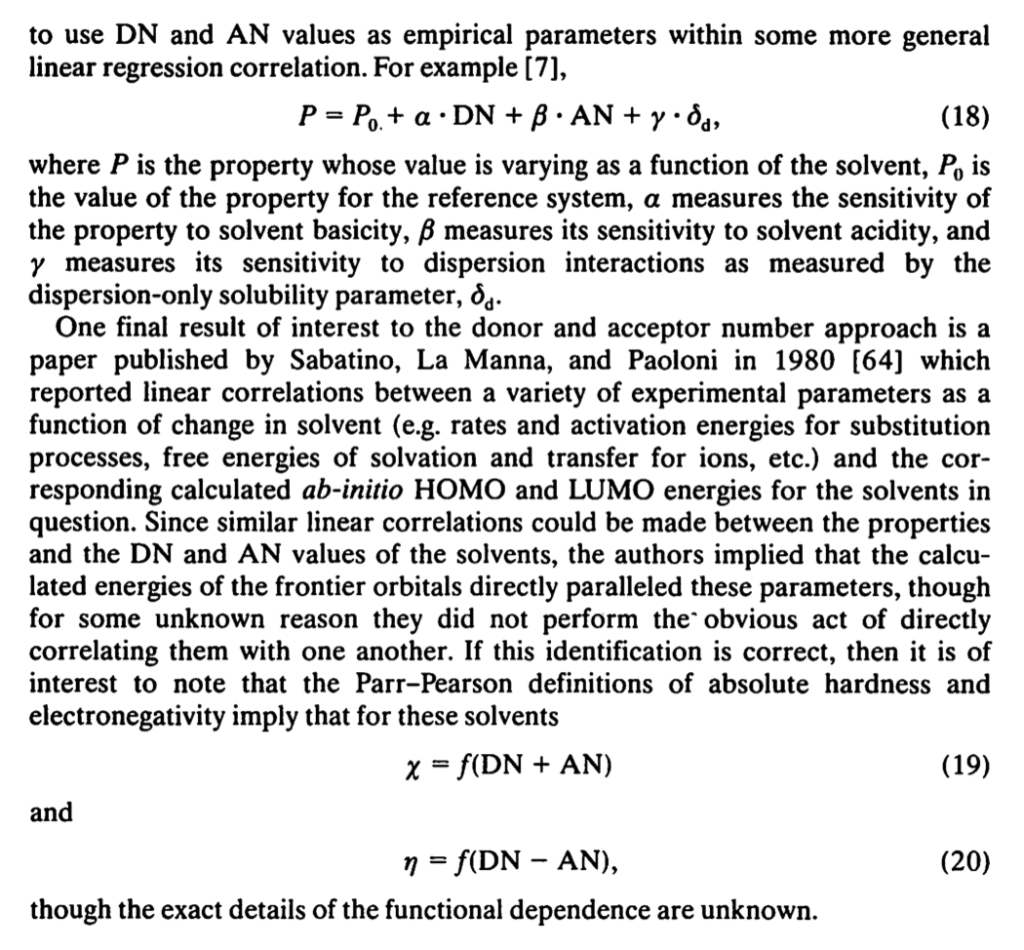

この書籍でχ(Electronnegativity:電気陰性度)はDN, ANの関数であるという。

χ=(Ionization Potential + Electron affinity)/2

QeQと同じ定義になる。

2017年に、HSPを拡張するのに当たって、DBにある化合物をMO計算した。QeQを使って電荷計算した。計算結果とDN,ANとを結びつける方法を模索する時に、この書籍で勉強した。

Acid-Base Interactions

Relevance to Adhesion Science and Technology

Frederick M. Fowkes (1915-1990)

(この書籍にDN, ANと溶解度パラメータを結びつける式が既に書いてあったとは思いもしなかった。)

結局、電荷平衡法で電荷を計算するのも、YMBでyED, yEAを計算するのもやっていることは同じなんだ。がっかりだ。

でも、Smilesの構造式だけから、様々な計算値を提供できるのは、もうしばらくは価値があるかもしれない。そのうち頭のいいAIが代わりにやってくれるだろう。

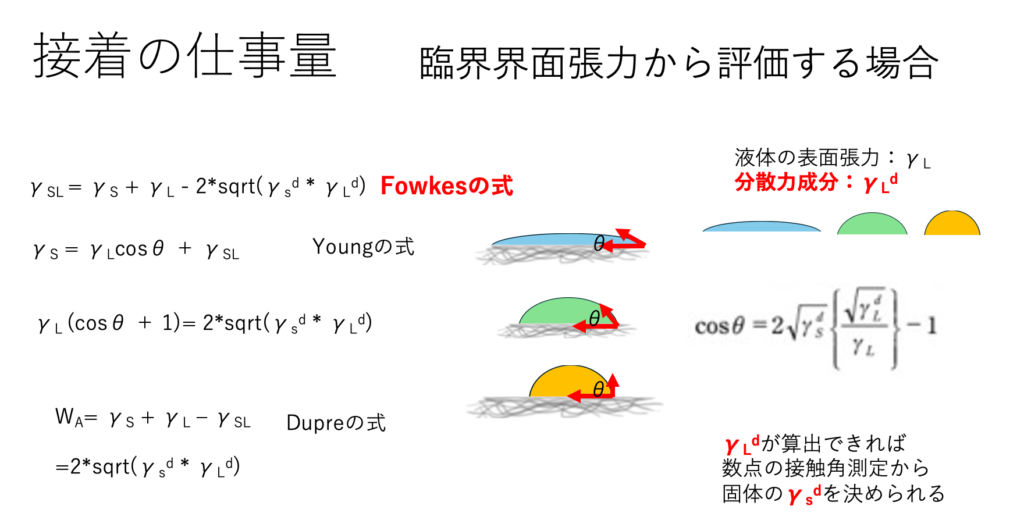

実は、著者のFowkesさん、本のタイトルからも明らかなように、接着の研究者だ。Fowkesの式という有名な式がある。

私の立場は、接着はハンセンの溶解度パラメータ(HSP)から解釈する。でも、どうも何かが足りないので、拡張HSP2を使ってyED, yEAを使ってより良いモデルを探している。

YMB25Pro4MIでは、液体の表面張力、ポリマーの臨界表面張力を成分分解した結果も吐き出している。そこでFowkesの式も検証できる。立っている者は親(Fowkes)でも使え。なんでも利用する。

HSPと表面張力、両方を比較した結果をもうすぐアップする。お楽しみに。

電荷平衡法の参照ページ

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください