2022.11.24改訂(2013.8.2)

解析例トップ

ポリマー・トップページ

概要

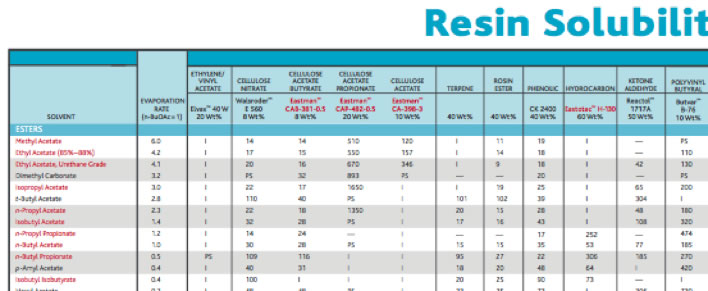

EASTMAN社の “Resin Solubility Chart”というカタログを入手しました。

http://www.eastman.com/Literature_Center/M/M282.pdf

このカタログにはEASTMAN社の樹脂と同社が扱っているグリーンソルベントへの溶解性が溶液粘度の形で記載されています。

このカタログは、樹脂のHSPをどう決定するか、自分専用の溶媒のグループを作ってその中から混合溶媒を探索する方法を学ぶのに最適な題材でしょう。

Sphere計算の準備

ポリマーの溶解度パラメータを挟み撃ち法で決定するには、HSPが既知の溶媒がその樹脂を溶解するか、溶解しないかの情報が必要になります。

カタログには以下の形式で樹脂が溶解した場合にはその粘度が、溶解しない場合にはI(Insoluble)と記載されています。(PS:部分溶解)

赤色で記載されているものは、EASTMAN社の製品です。

まず最初にやる事はテーブルを作る事です。HCode (Hansen Code) と CAS番号などと溶解のデータをまとめます。

上のテキストエリアの内容を表計算ソフトに貼り付けて置いてください。

hsd (Hansen Solubility Data) フォーマットのテーブルを作るにはHSPiPを使う方法と表計算ソフトを使う方法があります。

溶解性を表すスコアを加工する場合には表計算ソフトの方が便利ですが、HSP値、分子体積などを準備するにはHSPiPの方が便利です。

どちらを使うにせよファイルの中身はタブ区切りのテキストなので余り心配する必要はありません。(自分はマックユーザーなので、データ加工までは表計算ソフトで行い、最後の計算のみHSPiPを使っています)

自分がどうやっているかを紹介しましょう。

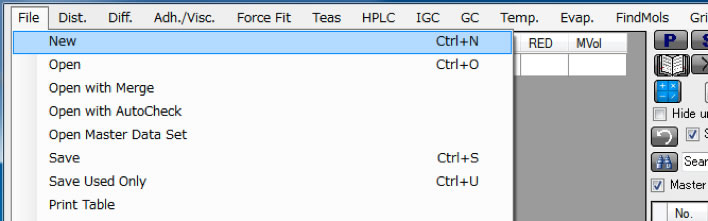

まずHSPiPを立ち上げてFile/Newを選んでブランクのテーブルを作ります。

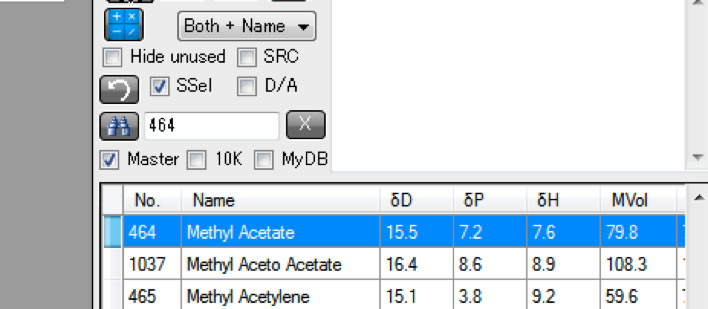

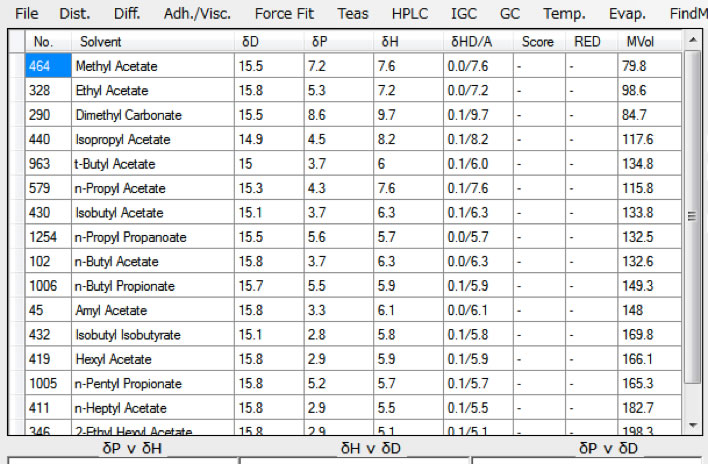

そして、Master にチェックを入れて溶媒のリストを表示し、望遠鏡のマークの横のテキストフィールドにHCodeを入力しサーチボタンを押すと溶媒が検索されます。(もちろん、名前やCAS番号で検索しても良いです。)

溶媒の行の一番左端の四角をダブルクリックすると溶媒がメインテーブルにコピーされます。

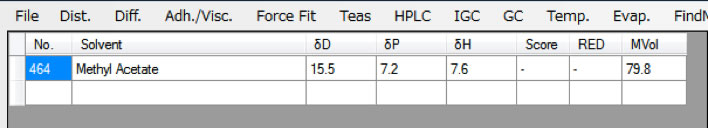

上にある溶媒を全て入れこんだテーブルを作ります。

テーブルができあがったら、FILE/SAVEから Test.hsdという名称で保存します。このファイルはテキストエディターや表計算ソフトから開く事ができます。

この上のテキストエリアのデータをメモ帳などにペーストしてTest.hsdとしてセーブしてくだい。

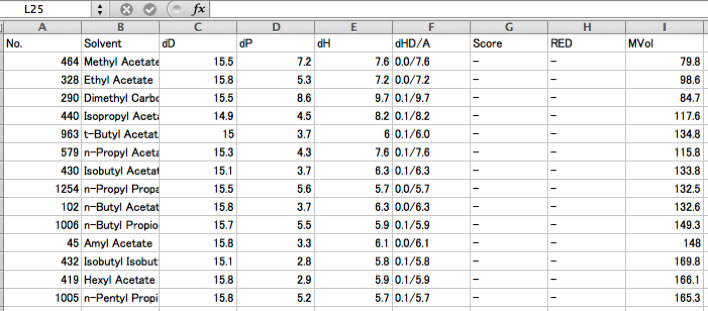

そしてMVolの後ろの列に溶解性のScoreを書き込んでおきます。このカタログでは色々なポリマーの粘度が記載されていますが、溶媒の行は共通なのでこれから先は表計算で扱う方が楽です。

(自分は、よく使う溶媒は表計算のテーブルの形で持っているのでCopy/Pasteで直接全部作る方が楽です。)

粘度のデータをどう扱うかに関しても、表計算ソフトの方が楽です。

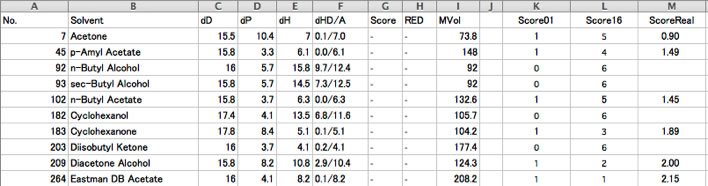

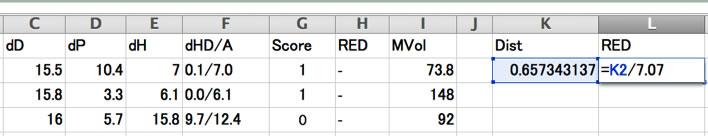

ある時には、粘度を持つものは溶解しているのでScore=1、それ以外Score=0とか、1-6で入力する、実数で入れる、logを取る、分子量で割るなどのカラムを作り、それを下のテーブルのG列にコピーし、A-Iまでをコピーしてメモ帳などに貼付けTest01.hsdという名前で保存します。

そうしてできたファイルはHSPiPでも利用する事が可能になります。

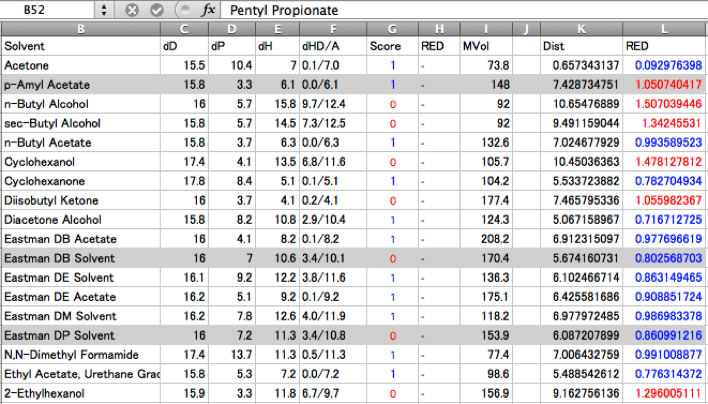

例えばEastman社のカタログの例では、Eastman T CAB-381-0.5 8wt%の粘度をテーブルに入れこんでみましょう。

上の例ではK列をコピーしてG列にペーストし、A-IまでをコピーしてEastCAB01.hsdという名称でセーブします。(download EastCAB01.hsd)

Sphere計算

Power Toolsのサポートは終了しました。実際にHSPiPの方で読み込んで、Sphereを求めてみましょう。

以下はPower Toolsの古い記述(▶︎をクリックして開く)

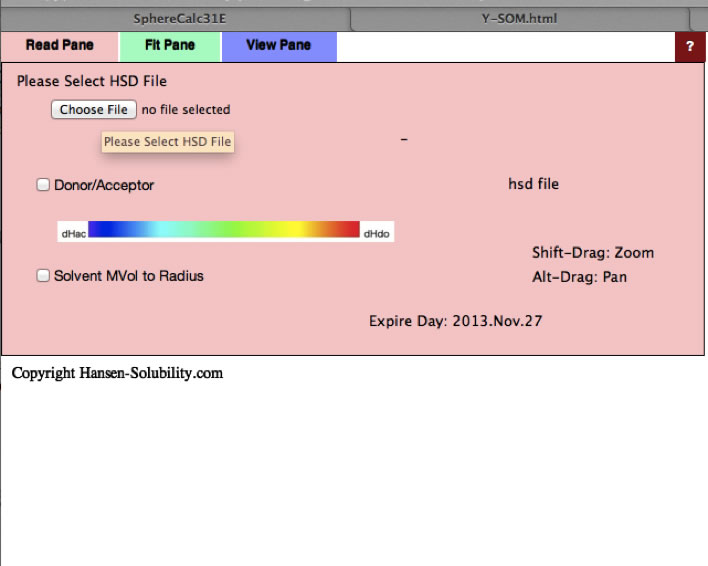

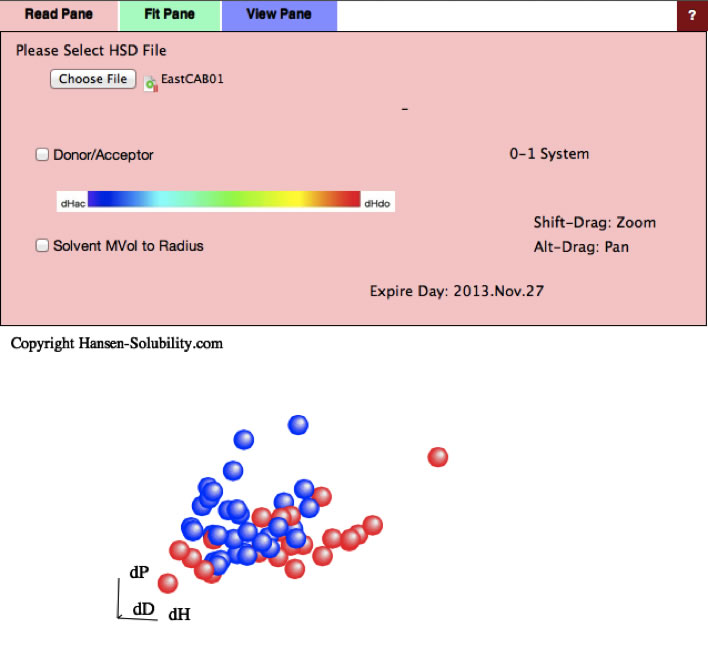

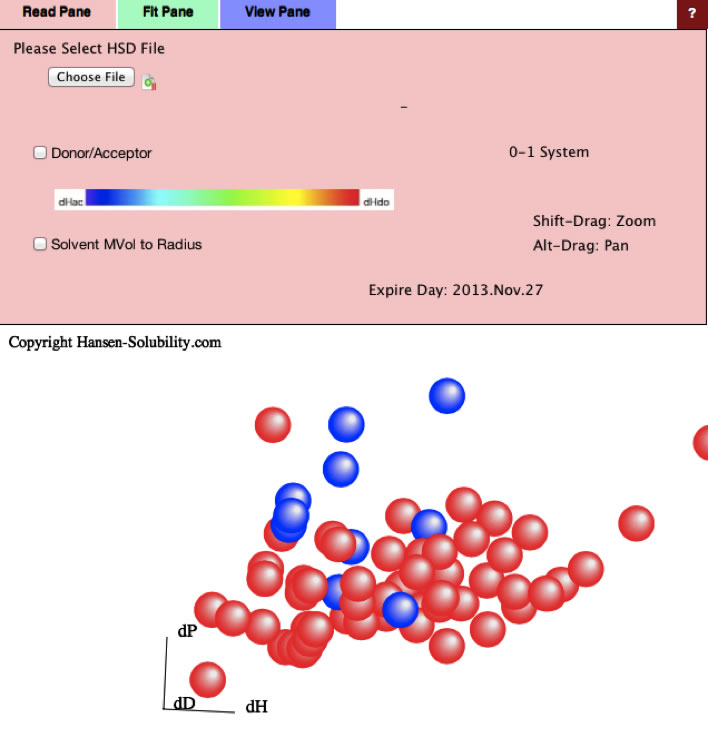

次にパワーツールのY-Fitを立ち上げます。初めて立ち上げた時には認証が必要になりますが、そうでなければ次のような初期画面になります。

ここでChoose file ボタンをクリックして先ほどの EastCAB01.hsdファイルを選択します。hsdファイルがきちんとできていれば溶媒が3次元空間に読み込まれます。

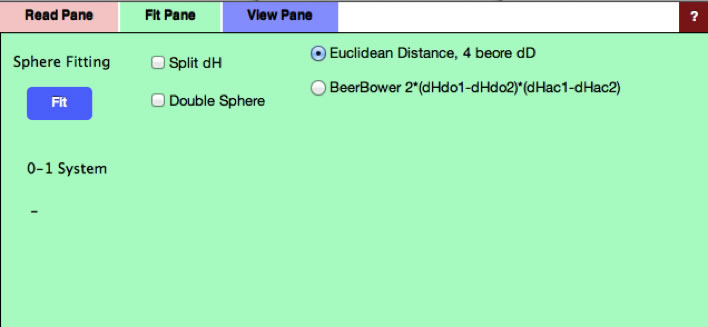

そして、Fit Paneに切り替えて、Fit ボタンを押します。

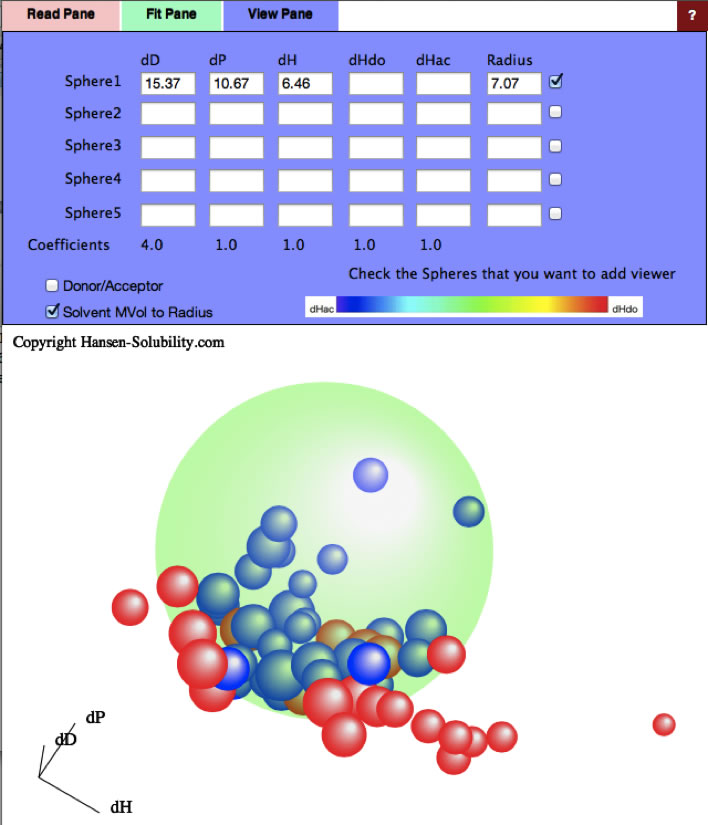

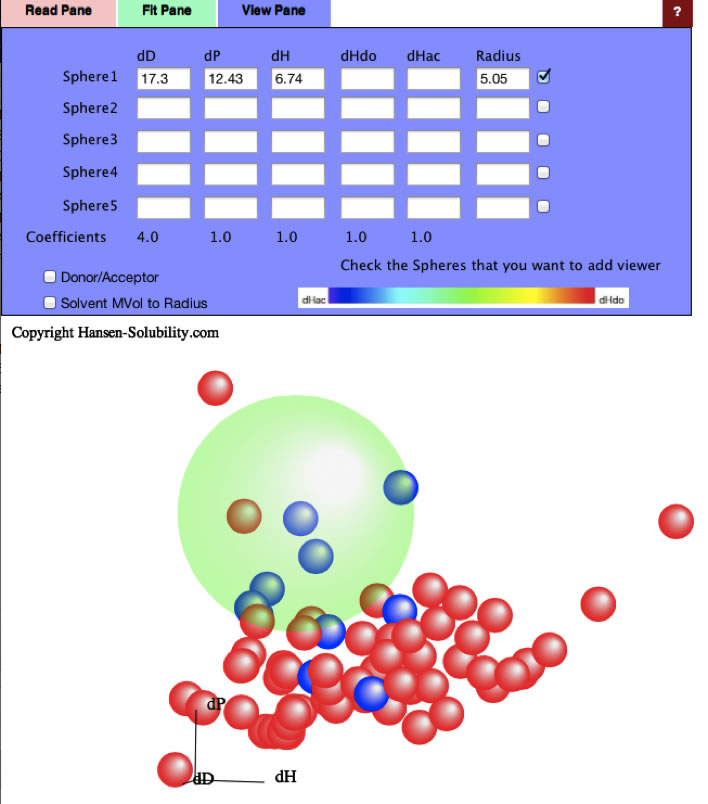

探索が終了すると自動的にView Paneに切り替わるのでSphere1の右端にあるチェックボタンにチェックを入れます。

すると緑色の大きな球が表示されます。

これはHansen球と呼ばれるもので、球の中心がこのポリマーのHSPとなり、ある溶媒がこのポリマーを溶解するかどうかは、溶媒のHSPベクトルがこの球の内側に入るか、そうで無いかから判断します。

Eastman T CAB-381-0.5のHSPは [15.37, 10.67, 6.46] 、球の半径は7.07となりました。

Sphere計算が終わると、次ような良溶媒を球の内側、貧溶媒を球の外側に配置するような、緑色の急が求まります。

Drag=回転, Drag+Shift=拡大/縮小 Drag+Alt or Command(Window key)=移動 溶媒をクリックするとその溶媒名が表示されます。

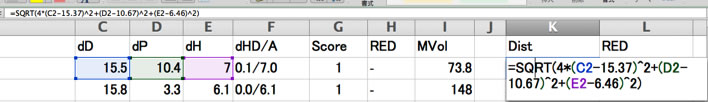

もし、表計算ソフトを使っているのであれば、HSP距離(Distance)とREDの値は計算式で埋め込む事ができます。

Scoreが1(ポリマーを溶解する)であるのにREDが1以上、Scoreが0(溶解しない)のにREDが1以下は間違って認識された事になります。

こうした例外は、HSP的には良く溶解するはずなのですが、分子のサイズが大きくポリマーのネットワークに侵入できないであるとか、HSP的には溶解しないはずであるが、分子が小さく、エントロピー効果で溶解してしまうなどの理由があります。

こうした例外があるにしても、ひとたびポリマーのHSPとその相互作用半径が求まると、非常に容易に混合溶媒などは設計できます。

このカタログに記載されている溶媒は、分子中に水酸基、エステル基、ケトン基、エーテル基のみを持つ所謂グリーンソルベントです。

毒性は低く環境影響も小さいのですが、溶解性についてはどちらかというと極性が高く、非極性のポリマーの溶媒としては適さないかもしれません。

そうした場合HSPiPの溶媒最適化ルーチンが威力を発揮します。

sofハンドリング

溶媒の最適化法を学ぶ前にsof “Solvent Optimizer Format” を覚えておきましょう。

HSPiPでは溶媒最適化ルーチンにDefaultOptimizerSolvents.sofを使います。

しかし、自分がよく使う溶媒だけを集めた自分独自のsofファイルを作り利用する事もできます。

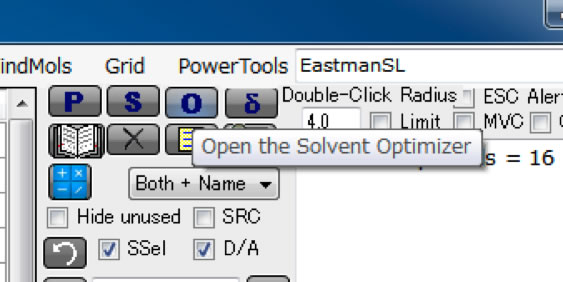

まず最初にメインの画面でO(Optimizer)を選択します。

Solvent Optimizer パネルが開いたら、そのリストにある溶媒を全部選択してDeleteボタンを押します。(コンピュータによって異なりますが、右のリターンキーの上にあるキーはDeleteと書いてあっても消せない事があります。それはBack Spaceが割り当てられているからです。キーボードの上の方ファンクションキーのあたり、拡張キーボードの矢印の上あたりを探してみると別のdeleteキーが見つかります。)

そうすると、空のファイルができるので、これに自分用の溶媒を次ぎたしていきます。

メインのパネルに戻り、Masterや10Kにチェックを入れて溶媒リストを表示させます。

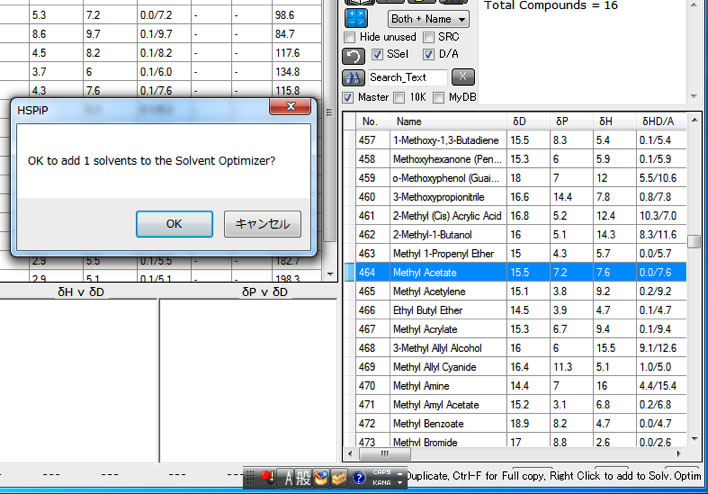

EASTMAN社のカタログ溶媒ならMasterだけで十分でしょう。双眼鏡のマークの隣のテキストフィールドに名称やCAS#を入れて検索するか、HCodeから探すか、登録したい溶媒を探します。

見つかったら溶媒の行の先頭にある四角形の所で右クリックします。

すると確認画面が現れるのでOKを押します。

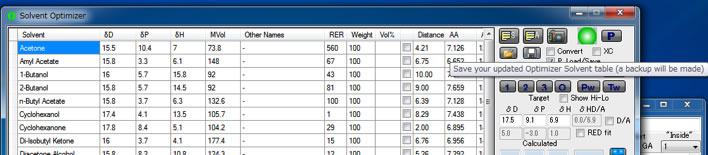

すると、Solvent Optimizerのテーブルに溶媒が付け加えられます。必要な溶媒を全て登録したら(フロッピーのマーク)保存ボタンをクリックします。

今後、もし溶媒探索を自分が作ったsofで行いたい場合には何時でもsof を切り替えて探索を行う事ができます。(ダウンロード Eastman.sof )

最近、溶媒メーカーが自社の溶媒のHSPをクライエントに提供したり、ポリマーメーカが自社のポリマーを溶解/溶解しない、溶媒のHSPを提供し始めています。一歩進んで、hsdやsofファイルを提供するのも一般的になって行くでしょう。

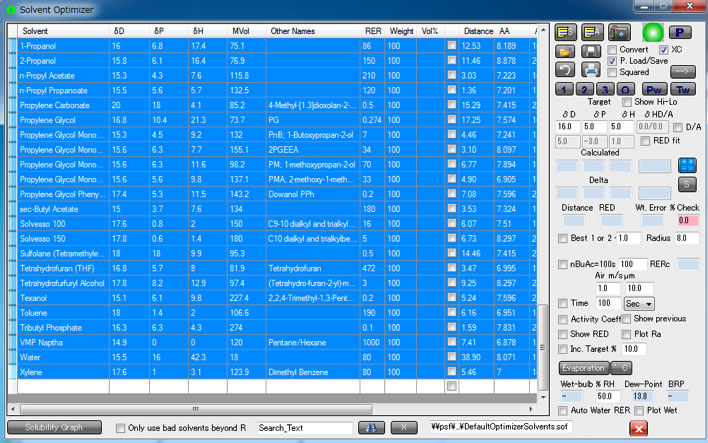

溶媒探索

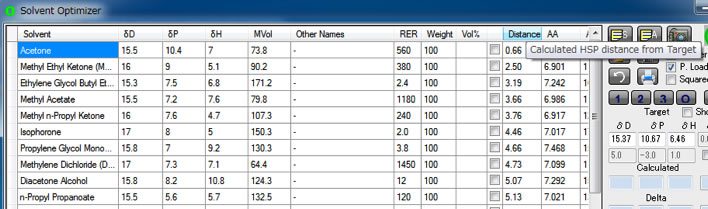

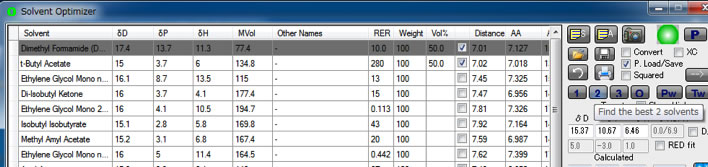

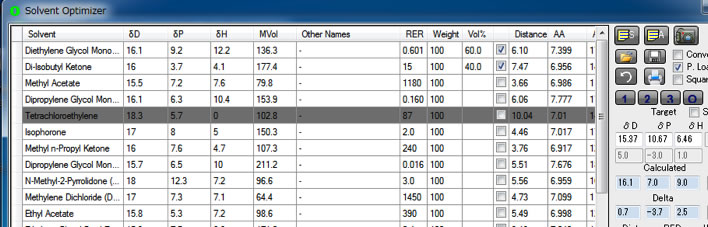

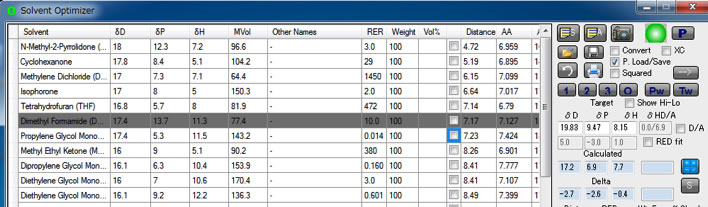

Eastman.sofを読み込んでいるとして説明を続けましょう。Eastman社の T CAB-381-0.5のHSPは [15.37, 10.67, 6.46]と決定されたので、この値をSolvent Optimizer のtargetに入れます。

すると、溶媒テーブル中のDistance(HSP距離)が自動的に計算されます。

タイトル行のDistanceをクリックすると昇順(降順)にソートされます。

この場合、一番良く溶解するのはアセトンである事が示されています。

1、2、3と並んでいるボタンの2をクリックすると2成分の混合溶媒でHSPが一番良く合うように混合比率が計算されて結果が表示されます。

この場合ではDMF : t-butyl acetate の比率が50:50の時、HSPが一番良く合うと計算されました。

もしこのDMFを使いたくないのなら溶媒の行でCtrl-Clickすると行が灰色になり、その後からはDMFは使われなくなります。

酢酸セルロースの場合

Eastman社のカタログには、Cellulose Acetate (EastmanT CA-398-3 10Wt%)の溶解度のデータも記載されています。

Y-Fitの古い図(▶︎をクリックして開く)

しかし、酢酸セルロース(Cellulose Acetate)はこれらのグリーンソルベントへは溶解性が高くありません。

(ほとんどの溶媒で溶解しない)

そこでEastman社の溶媒だけを使ってSphere探索を行うと、溶媒の多様性が低いために [17.3, 12.43, 6.74] 相互作用半径 5.05となりますがこれは信頼性が高くありません。

Y-Fitの古い図(▶︎をクリックして開く)

Polymer Handbookや他の資料から、グリーンソルベントではないですが溶解性のデータを拡充してSphere計算をやり直しました。

酢酸セルロースの貧溶媒

| hexane | 2-ethyl-1-hexanol | diethylene glycol dimethyl ether |

| cyclohexane | ethylene glycol | diethylene glycol diethyl ether |

| benzene | 1,2-propanediol | diethylene glycol monobutyl ether |

| toluene | diethylene glycol | Propylene Glycol Monomethyl Ether |

| xylene (o-) | 1-chlorobutane | DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER |

| ethylbenzene | carbon tetrachloride | Tripropylene Glycol Monomethyl Ether |

| Isopropyl benzene | Chlorobenzene | propyl acetate |

| decahydronaphthalene | 4-methyl-2-pentanone | isopropyl acetate |

| methanol | diethyl ether | butyl acetate |

| EtOH | diisopropyl ether | sec-butyl acetate |

| propyl alcohol | dibutyl ether | pentyl acetate |

| isopropyl alcohol | dihexyl ether | 2-ethylhexyl acetate |

| butanol | 2-ethoxyethanol | Butyl Lactate |

| sec-butanol | Ethylene Glycol Diethyl Ether | 2-methyltetrahydrofuran |

| Octanol | 2-butoxyethanol |

酢酸セルロースの良溶媒

| benzyl alcohol | 2,5-Hexanedione | diethylene glycol ethyl ether acetate |

| nitromethane | diacetone alcohol | Diethylene Glycol Butyl Ether Acetate |

| nitroethane | 1,4-dioxane | ethylene glycol diacetate |

| acetonitrile | 2-methoxyethanol | METHYL LACTATE |

| benzonitrile | 2-Phenoxy Ethanol | ethyl lactate |

| 1,2-dibromoethane | 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | THF |

| methylene chloride | methyl formate | furfural |

| 1,1,2-trichloroethane | ethyl formate | furfuryl alcohol |

| 1,1,2,2-tetrachloroethane | methyl acetate | tetrahydrofurfuryl alcohol |

| trichloroethylene | ethyl acetate | |

| tetrachloroethylene | gamma-valerolactone | |

| Acetone | methyl acetoacetate | |

| cyclohexanone | ethylacetoacetate | |

| Cyclohexanone, 4-methyl- | Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | |

| isophorone | 2-ethoxyethyl acetate |

[19.83, 9.47, 8.15] 相互作用半径 9.6となりました。

Drag=回転, Drag+Shift=拡大/縮小, Drag+Alt or Command(Window key)=移動. 溶媒をクリックするとその溶媒名が表示されます。

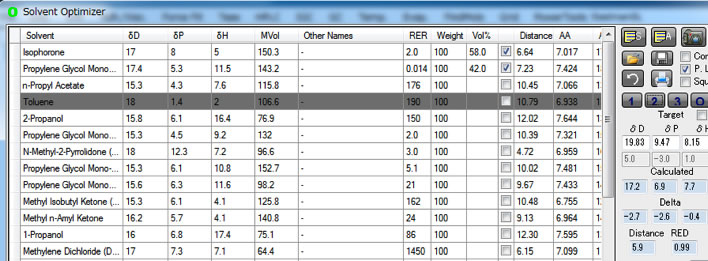

[19.83, 9.47, 8.15] をSolvent Optimizer のターゲットに入れて Eastman.sof ファイルを使って溶媒検討した所、単独溶媒ではNMPが一番良いのですがそれにしても距離が長く、酢酸セルロース(Cellulose Acetate)の溶媒を探索するのは難しい事がわかります。(逆に言うと、そこで酢酸の一部を酪酸に置き換えて溶解性を上げたのがCABであることがわかります)

グリーンソルベントとしてはpropylene glycol monophenyl etherが一番良いのですが、それにしてもHSP距離は7.23でした。

Isophoroneを使ってよいのなら propylene glycol monophenyl ether との58:42溶媒が2成分系の混合溶媒では一番良いと示唆されます。

Eastman社のカタログには、溶解後の粘度が記載されています。

これが固有粘度であったら定量的解析などもっと高度な解析が可能になります。しかし、単に粘度だと何も溶けていない溶媒自体の粘度の違いがあり単純ではなくなってしまいます。

溶媒メーカー、樹脂メーカーと必要なデータを共有するなど今後の課題も浮かび上がってきます。

同じカタログに、ブチレートの代わりにプロピレートのデータが記載されています。それについては自分でやってみましょう。

解析例トップ

ポリマー・トップページ

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください