2022.11.24改訂(2010.2.2)

解析例トップ

医薬品・化粧品トップページ

概要

蚊はどんな匂いが嫌いで、どんな匂いが好きなのであろうか?

蚊の嫌いな匂いをまとめてみると、あるHSPの領域の匂いが嫌いであることがわかる。

こうした化合物の蒸気圧なども考慮に入れ解析を行ってみる。

最新の特許も含めて紹介する。

蚊が媒介する病気を減らすために、食べ物はどんな工夫が可能であろうか?

溶解度パラメータの応用例の一つだ。

内容

ハンセンの溶解度パラメータは、ある化学品がポリマーやレセプターとどのような相互作用をするかを示す指標だ。

”似たHSPのものは似たHSPのものに溶解しやすい”というのが基本コンセプトだ。

自分は蚊が大嫌いだ。(好きな人は居ないと思うが)

ちっちゃな庭で子供と野菜を作ったり花を育てたりしているが,夏にかけてはとても居られない。

ジーンズの上からでも平気で食いついて来る。

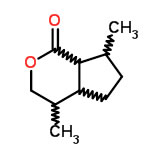

先日,猫とマタタビの所でも触れたが,マタタビラクトンという構造の化合物は蚊やゴキブリの忌避剤に使われる事を初めて知った。

そこで,夏シーズンに入る前に研究を開始した。

| From wikipedia | |

| ||

| 1:matatabi-lactone |

インターネット上で蚊忌避剤と検索すると色々出ていた。

特にWikiPediaが良くまとまっていた。

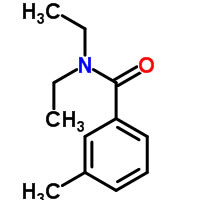

最も有名な化合物はDEETと呼ばれるものらしい。

これはアメリカ陸軍が開発したもので,多分ジャングルとかで戦う時に使ったのだろう。

効果は絶大だが,発がん性が疑われたり,アレルギーを起こす人がいたりで問題も残るそうだ。

| 2: N,N-Diethyl-m-toluamide or N,N-Diethyl-3-methylbenzamide |

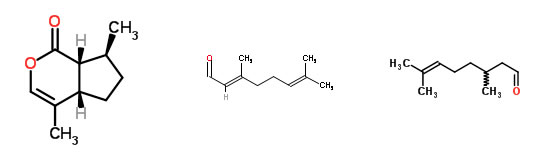

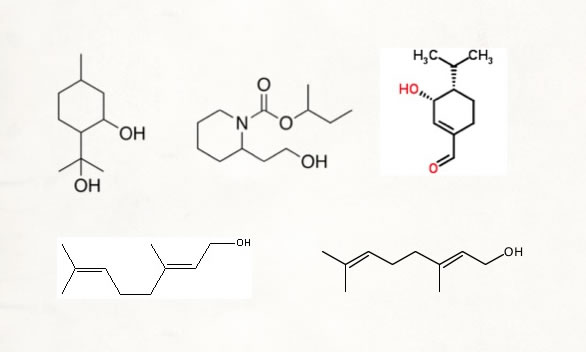

それから,植物由来の化合物にはこんなものがあるらしい。

構造がほとんど同じなので当たり前かもしれないが,またたびのところで出てきた,ネペタラクトンがまた出てきた。

| ||

| 3:cis,cis-Nepetalactone CAS# 490-10-8 | 4: Citral | 5: Citronellal |

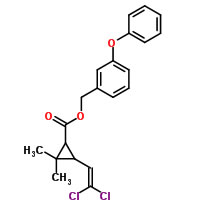

6: ermethrin

CAS# 52645-53-1

何故、このような化合物の匂いを蚊が嫌うのであろうか?

何か特徴的な指標があるのだろうか?

ここでは、ハンセンの溶解度パラメータ(HSP)を使って解析を行ってみる。

蚊に嗅覚細胞が有るか無いかは知らないが、上にあるような化合物が蚊の鼻の嗅覚細胞に溶け込んだ時に”臭くてたまらん”と逃げ出す。

だとしたら、嗅覚細胞への溶解度がまず最初に重要になるのではないかという考え方だ。

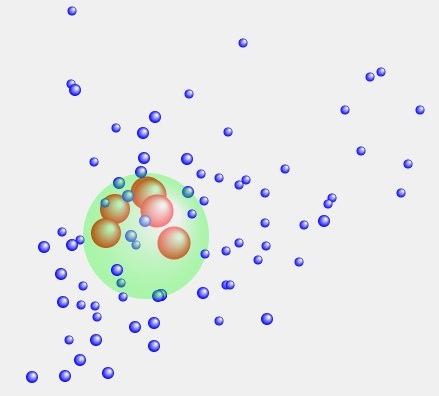

上でいう、球の中心がレセプターのHSPで、そのレセプターに溶けやすいものはHSPが似ているという原理だ。

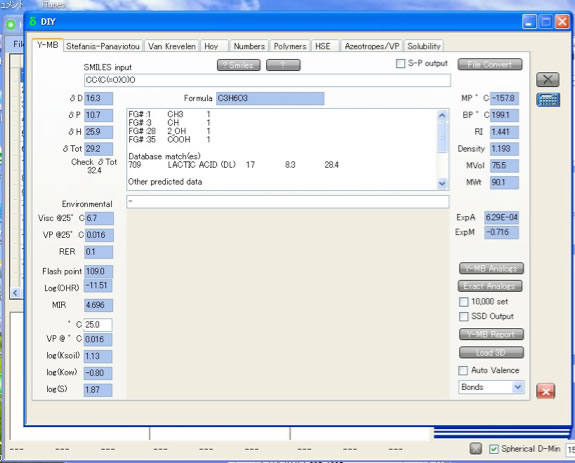

まず最初に行うのは、上の化合物のSmilesの構造式を得ることだ。

フリーウエアーなどで様々なものがあるので探してみてほしい。そして、Smilesの構造式が得られたら、HSPiPのY-MBという機能を使ってHSPを計算する。

簡単に下の表にあるようにHSPと分子体積の計算値が得られる。

| dD | dP | dH | Vol | |

| 1 | 17.6 | 7.5 | 5.6 | 166.7 |

| 2 | 18.1 | 6.7 | 5.4 | 191.6 |

| 3 | 17.7 | 7.4 | 5.6 | 161.8 |

| 4 | 16.3 | 6.9 | 5.6 | 171.4 |

| 5 | 16.2 | 5.9 | 5.2 | 177.4 |

| 6 | 19.1 | 5.3 | 4.8 | 315.5 |

| Average | 17.5 | 6.6 | 5.4 | 197.4 |

このように、分子の構造は非常に異なっているのに、HSPはどれも非常に良く似ている。

この結果から見ると,蚊は,猫がマタタビで酔っぱらったようになる所には近づきたくないということになる。

DEETを塗った兵士は猫やライオンにじゃれつかれて困らなかっただろうか?

2011.4.25

Drag=回転, Drag+Shift キー=拡大、縮小, Drag+コマンドキーかAltキー=移動。

ハンセンの溶解度パラメータ(HSP)がどのくらい離れていたら、似ていなくて、どのくらいなら似ているのかは初心者には判断が付きにくいだろう。

小さな球をクリックすれば溶媒の名前が現れる。

溶媒はHansen博士が最も広くHSP空間にちらばるように選定した85溶媒のHSPを3次元にプロットしてある。

その一番広い空間上に目的の化合物がどこにプロットされるかで判断してほしい。

このように似たHSP値は似た溶解性を意味する。

つまり(鼻があるかどうか知らないが)蚊のセンサーのHSPがこれらの化合物と一致しているということだ。

そして同じセンサーへの同じ刺激は,同じ効果をもたらす。(当然匂いというものは、これほど単純では無いだろうが、最初のスクリーニングには有効だろう)

それでは蚊はどんなものが好きなんだろうか?

黒っぽい服,二酸化炭素, Lactic Acid,花やフルーツの匂い,肌の温度,湿気が好きだとWikiPediaにあった。

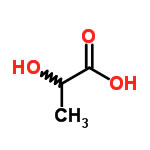

Lactic Acid, (CAS# 50-21-5)

ここで注目なのは, Lactic Acidだ。この化合物のHSPは [16.3, 10.7, 25.9] Volume 75.5なので,蚊の忌避剤からは遠くはなれている。

この化合物は,”運動をした後や,塩辛い,高カリウム含有食品を食べるとたくさん放出される”とある。

あたっているかもしれない。

ということは,息は止められないし,体温も消せない,汗っかきなので湿気も駄目,Lactic Acidをばんばん放出している。

これでは蚊に狙われる訳だ。

せめてこのLactic Acidの匂いを隠したい。HSPiPには化合物の Antoine定数を推算する機能がついているので沸点や25Cでの蒸気圧を見積もる事ができる。

計算は非常に簡単で,構造をSmilesの式で書き,計算ボタンを押すだけだ。

推算値は0.016mmHg@25Cになる。

同じようにDEETを計算して見ると,沸点が100℃高く,従って蒸気圧も 0.002mmHg@50Cと随分低くなってしまう。これでは大量に塗るしかない。

でもそうしたら猫が寄って来るし。

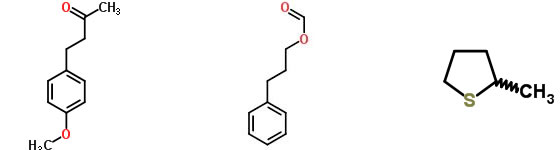

そこで,DEETと同じようなHSPをもつ化合物をHSPiPのデータベース(約10000)から検索した。95化合物が出てきたが。下に示すような化合物がその候補だ。

結構,硫黄化合物が多い。

いくら蚊が来なくなると行っても,庭がメルカプタン臭いのはやだなー。

もう少し沸点の低い化合物自分で設計してしまおうかな?

| ||

| raspberry ketone methyl ether CAS# 104-20-1 BP 280C(Calc.) | 3-phenyl propyl formate CAS# 104-64-3 BP 238C | 2-methylthiacyclopentane CAS# 1795-09-1 BP 132C |

蚊の忌避剤には、実はゲラニオールに代表される,もっとdHの大きな一群の化合物もある。

こうしたHSPの領域に入る化合物は他にどんなものがあるだろうか?

(でもdHが大きいという事は沸点はさらに高くなるだろうけど)WHOの人が計算してデータベースを検索して公知にしてしまえば良いのに。

マラリア蚊で困っている人は喜ぶだろう。

もちろん,特許フリーの安い蚊の忌避剤がでれば自分も嬉しい。

2010.7.22

なんと、この記事と、またたびの記事に関して、さらに応用をやらして欲しいという話が舞い込んできた。

HSPチームとしては、HSPiPを大口購入してくれるユーザー様が、特許、論文で先の応用をやってくれる事は大歓迎ですとお伝えしました。

コラボの進展次第ではこのページの記載を一部削除しますのでご了承ください。

2010.8.27

第一三共ヘルスケアが飲む蚊の忌避剤を開発。(新聞発表)

シトラールを飲むと体からその蒸気(体臭)が出て、蚊に刺される事が5分の1になるそうだ。

色々な柑橘類を試したが、シトラールが一番良かったそうだ。

他の柑橘類に何を使ったか特許を調べた。

公開番号、特開2010-1285, 内服用虫よけ剤

特許に記載の化合物は,

- シトラール(citral) CAS#5392-40-5 HCode 16642 HSP[16.3, 2.3, 6.2] MVol 171.3

- シトロネルアセトアルデヒド,

- リモネン(limonene) CAS# 5989-27-5 HCode 1253 HSP[17.2, 1.8, 4.3] MVol 162.9、

- シトロネラール(Citronellal) CAS# 5949-05-3 HCode [16.2, 5.9, 5.2]、

- リナロール(Linalool) CAS#78-70-6 HCode 17042 HSP[16.5, 2, 9,1] MVol 179.8、

- ゲラニオール(Geraniol) CAS# 106-24-1 HCode 9093 HSP[16, 4.7, 11] MVol 173.4

(HSPの計算は開発中のバージョンを使っているので、値が異なることがある)

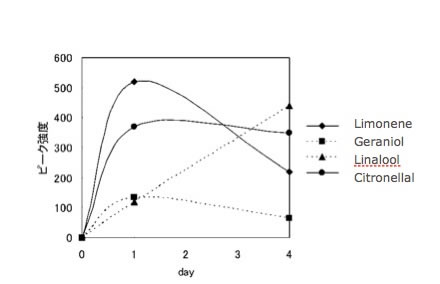

図1から、ゲラニオールは、尿の中に含まれる量が少なく、防虫効果を持つ体臭を実現できないとある。

代謝されてしまうのだろうか?

代謝についてはHSPとの関連は分からないが、HSPiPにはlogP(logKow)やlogS(log水への溶解度)やlogBCF(bio concentration factor)を推算する機能がついているので利用するのもいいだろう。

- シトラール(citral) logP=3.45 logS=-1.06

- リモネン(limonene) logP=4.57 logS=-2.86

- シトロネラール(Citronellal) logP=3.48 logS=-1.8

- リナロール(Linalool) logP=2.97 logS=-0.99

- ゲラニオール(Geraniol) logP=3.56 logS=-2.0

また、この特許のポイントは体臭にこれらの化合物が含まれるのがポイントなので、蒸気圧が重要になる。

HSPiPには蒸気圧を推算する機能がついている。

- シトラール(citral) AntA=6.9305, AntB=1668.7 AntC=184.1

- リモネン(limonene) AntA=7.0443, AntB=1597.4, AntC 208.6

- シトロネラール(Citronellal) AntA=7.2031, AntB=1680.1, AntC180.7

- リナロール(Linalool) AntA=7.2517, AntB=1628.1, AntC=178.5

- ゲラニオール(Geraniol) AntA=7.475, AntB=1829.7, AntC=168.3

体温が36℃だとすると、各成分の蒸気圧は

- シトラール(citral) 0.223mmHg

- リモネン(limonene) 3.263mmHg

- シトロネラール(Citronellal) 0.282mmHg

- リナロール(Linalool) 0.459mmHg

- ゲラニオール(Geraniol) 0.033mmHg

あまり蒸気圧が高いと、効果がすぐに無くなってしまう。

ゲラニオールは蒸発しにくすぎて効果が少ない。

シトラールは水に対する溶解度が比較的高く、蒸気圧が中ぐらいなのがポイントだろう。

従って、HSPiPユーザーが探すのであれば、HSP[16.5, 2, 5]の化合物で、蒸気圧が0.25mmHg(36℃)付近、logS=-1, logP=3.5のものをDBから探せば良い。(こうした探索法は現在のHSPiPには搭載されていない。要望が多ければ搭載するかもしれません)

2010.9.29

ちなみに自分の漢方DBを調べた所、シトラールはレモングラスに多く含まれるとあった。

このレモングラスはマレーシア原産で、トムヤムクンの原料であった。

ということは、トムヤムクンを飲むと、体中からシトラールが放出されて、蚊がよってこないことになる。

生活の知恵と言うか、なんと言うか、特許が出てくる以前に当たり前のこととして使われていたのだろう。

(でも、自分はトムヤムクンが大好きだが、蚊がよってくる。何故だろう? 日本の蚊はトムヤムクンを知らないらしい。)

タイの猛獣使いはトムヤムクンを飲むのが大事だったりして。

2010.11.10

先日、三重のモクモク・ファームという所に子供と出かけた。

乳牛の乳搾りをさせてもらったりして楽しんだ。

子供はひとしきり楽しんだ後は、乳牛にたかってくる蚊をつぶすのにはまってしまった。

牛の飼料にレモングラスを混ぜたらどうなるかなー、などと、ぼけーっと眺めて(飼育係のお姉さんに見とれていた訳ではない)いたのだけど、なんと最近、日本の獣医学科の大学から、HSPiPの購入があった。

動物と香気成分の関係を調べたいそうだ。

レモングラスを食べた牛と、そうでない牛の蚊のたかり方に違いが出るか、実験をしてほしいものだ。

ちなみに、この夏、ある実験をしてみた。

うちの庭に居る蚊は、自分が手に蚊取り線香を持っていても、アタックしてくるものすごい蚊なのだけど、蚊取り線香に乳酸の水溶液をたらして乾燥させて火をつけてみた。

火種が近づいて来て、暖められた乳酸が拡散して、蚊がよって来たら、殺虫成分で死なないか?を試した。

でも、蚊も馬鹿じゃない。その蚊取り線香を見ている自分の方にアタックして来たので部屋に逃げ帰った。

電池式で60日もつ、蚊取機の薬剤に乳酸を入れて、おびき寄せて殺そうともしてみた。

これは、温度が50℃以下なのでちょっと乳酸の拡散が少ないのと、非水系の薬剤なので乳酸を混ぜにくい。水系(エマルジョン)の蚊とり用薬剤は売っているのだけど、装置の方が売っていない。

仕方が無いので、乳酸の水/エタノール溶液をボトルに入れて焚いて、隣でもう一つ殺虫剤のを焚いてみた。

効果はあったが、どうも自分にたかる蚊は乳酸だけによって来ているのではない事が確認できた。

もしかしたら、僕の汗の成分を蚊取り線香のメーカーは高く買ってくれるかもしれないなー。

新型のインフルエンザで怖いのは、豚が人間のインフルエンザにも鳥のインフルエンザにも感染する事。

豚の体内で、強毒性の鳥インフルエンザが、感染力の強い人間のものと合わさって、蚊を媒介に人間に感染する。

家畜も含めて蚊の忌避剤は重要な課題だ。

2010.12.20

新聞で、帯広畜産大学の研究者が、蚊の口全体にTRPA1が働いて、これが獲物の熱を感知しているらしいと発表した。

蚊の触角、ヒゲ、口を切断して熱源や二酸化炭素に反応するかを調べたら、口を切断した蚊だけ熱源に反応しなくなったらしい。

そして、口全体にTRPA1というタンパク質が働いていて、このタンパク質の機能を麻痺させるような化学物質をかけると、蚊は熱源に反応しなくなるらしい。

どんな化学物質をかけたのだろうか?

わさびをかけたら、自分のそばに居ても見つけられないのだったら面白いな。

以前、蚊の防御用のスプレーは、蚊が獲物を追うセンサーを麻痺させて働くと読んだことがある。

HSPが [17.0, 12.5, 8.7]の化合物を試してみたいものだ。

解析例トップ

医薬品・化粧品トップページ

Copyright pirika.com since 1999-

Mail: yamahiroXpirika.com (Xを@に置き換えてください)

メールの件名は[pirika]で始めてください